学内の方

レポート・論文作成支援

目次

- レポート・論文の書き方を学ぶ

1-1. レポート・論文とは

1-2. 参考図書を読む

1-3. 学内のレポート・論文執筆支援サービスに参加する

1-4. 講習会に参加する - レポート・論文を書くために知っておきたいこと

2-1. 論文の構成

2-2. 参考文献リスト・引用文献リストの書き方

2-3. 文中引用方法

2-4. 文献管理ツール

2-5. 剽窃の禁止・研究倫理 - 論文の発表について

3-1. 投稿先の雑誌について

3-2. 査読について

3-3. 論文をオープンアクセスにする - 参考情報

4-1. 参考文献リストに出てくる略語・用語一覧

1. レポート・論文の書き方を学ぶ

1-1. レポート・論文とは

1-2. 参考図書を読む

1-3. 学内のレポート・論文執筆支援サービスに参加する

1-4. 講習会に参加する

1-1. レポート・論文とは

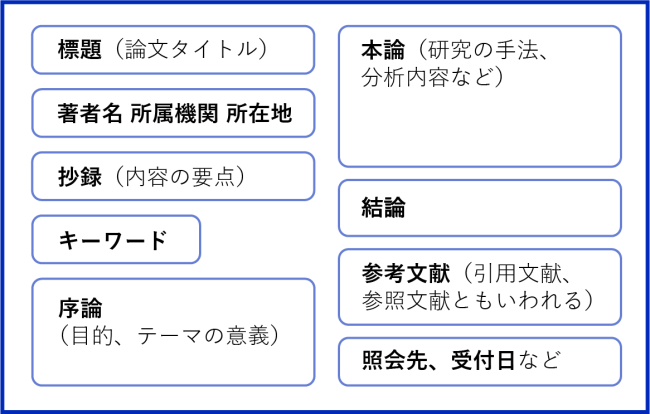

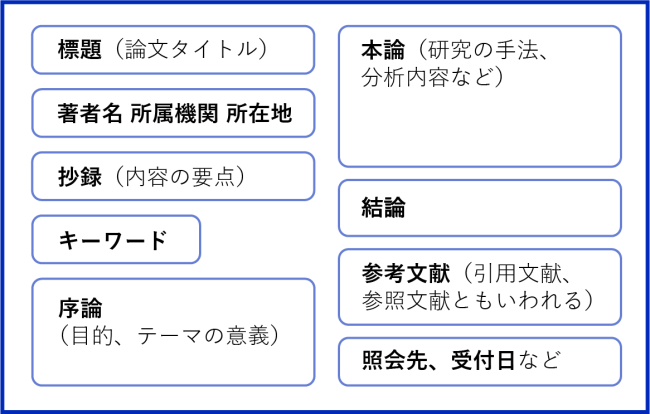

論文とは、基本的に下図のように構成され、一定の形式を持ち、あるテーマに関する自分の主張を論理的な根拠を挙げながら説明する文章です。読者に自分の研究をわかりやすく伝えるためには、タイトルや抄録の表現を工夫し、文章の構成を整理することが重要です。

レポートも基本的には論文と同じ構成ですが、授業などで与えられたテーマ・課題について記述します。授業内容をベースにテーマ・課題について説明し、それに対して自分は何をしたいか(序論)を述べ、調べて分かったこと(本論)、自分の考え(結論)へと繋げ、全体として論理展開がなされているとよいでしょう。

抄録やキーワードなどは不要ですが、文末の参考文献(引用文献、参照文献)リストは必ず作成するようにしましょう。

論文の構成や参考文献リストの詳細は、「2. レポート・論文を書くために知っておきたいこと」をご覧ください。

1-2. 参考図書を読む

レポート・論文の書き方に関する本は多数出版されています。執筆の早い段階で、このような本を何冊か読んでおくと参考になるでしょう。

東京大学OPAC・図書館での参考図書の探し方

東京大学OPACで「論文作法」などのキーワードで検索すると、関連する本を探すことができます。

多くの図書館では、本は内容ごとに分類されて本棚に並んでいます。OPACで見つけた本の周辺にある本も併せて確認してみてください。

OPACの書誌詳細に記載されている「分類」は、本の主題に基づいて付与される番号です。例えば、レポートや論文の書き方に関する本には、「407」や「816.5」といったNDC分類が付与されていることが多いです。OPACで「分類」の数字をクリックすると、分類から似た内容の本を検索することができます。

図書館によっては、分類を基にした請求記号の順に本が並べられています。そのため探している本と内容が近い本が、実際の本棚でも近くに並んでいることが多いです。キーワードが異なり検索ではヒットしなかった、近い内容の本を見つけることができるかもしれません。(本棚の本を見て回ることを、図書館用語で「ブラウジング」と言います。)

参考図書の例

- レポート・論文の書き方

- 阿部幸大. 『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』, 2024.

- 小熊英二. 『基礎からわかる論文の書き方』, 2022.

- 渡邊淳子. 『大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 : 日本語でアカデミック・ライティング』, 2022.

- 戸田山和久. 『論文の教室 : レポートから卒論まで』, 2022.

- 近藤克則. 『研究の育て方 : ゴールとプロセスの「見える化」』, 2018.

- 酒井聡樹. 『これからレポート・卒論を書く若者のために』, 2017.

- 木下是雄. 『理科系の作文技術』, 2002.

- 浜田麻里, 平尾得子, 由井紀久子. 『大学生と留学生のための論文ワークブック』, 1997.

- Day, Trevor. 『Success in Academic Writing』, 2023.

- Turabian, Kate L.; revised by Colomb, Gregory G. et al. 『Student's Guide to Writing College Papers』, 2019.

- 科学英語論文の書き方

- 荒木光典. 『はじめて執筆する人のための科学英語論文の書き方 : コツをつかめば怖くない!』, 2024.

- 高橋良子他.『理系のパラグラフライティング : レポートから英語論文まで論理的な文章作成の必須技術』, 2024.

- Wallwork, Adrian. 『English for Writing Research Papers』, 2023. (電子ブック有)

- Gastel, Barbara, Day, Robert A. 『How to Write and Publish a Scientific Paper』, 2022.

- Wallwork, Adrian著, 前平謙二, 笠川梢訳, 講談社サイエンティフィク編. 『ネイティブが教える日本人研究者のための論文の書き方・アクセプト術』, 2019.

- 小野義正. 『ポイントで学ぶ科学英語論文の書き方』, 2016. (電子ブック有)

- Swales, John, Christine B. Feak. 『Academic Writing for Graduate Students : Essential Tasks and Skills』, 2012.

1-3. 学内のレポート作成・論文執筆支援サービスに参加する

東京大学では、レポート作成や論文執筆を支援する様々なサービスが提供されています。詳細は各サイトでご確認のうえ、ぜひ積極的に活用してください。ここには掲載されていないものもあります。所属学部のサービスについては、それぞれの学部へお問い合わせください。

学内のレポート作成・論文執筆支援サービス

- 駒場アカデミック・ライティング・センター

駒場アカデミック・ライティング・センターでは、学術的な相談やライティングに関わるイベントを提供しています。ALESS、ALESA、FLOW履修生の授業課題・学習の支援にも対応しています。

サイト内には、レポートの書き方を動画で学べるミニ講座も掲載されています。

対象:東京大学に所属するすべての学生・教職員(とりわけ駒場キャンパスの在籍者) - Assistants for Communication in English (ACE) (旧ERIC) / 工学系研究科国際化推進部門

ライティングチューターのトレーニングを受けた東京⼤学在学中の留学⽣たちが、英語論⽂や履歴書・留学書類などへのフィードバック、学会発表リハーサルサポートなどを行っています。

対象:東京大学に所属するすべての学生・教職員 - 英語論文執筆支援サービス / 柏インターナショナルオフィス

英文校正業者への見積・納期・サンプル校正等の依頼や、発注・納品を行う窓口サービスです。

対象:東京大学柏キャンパスに所属する学生・教職員- Tips for More Effective Technical Writing / 柏インターナショナルオフィス

英語で科学論文を執筆する際に役立つ、文法などに関する資料が掲載されています。

- Tips for More Effective Technical Writing / 柏インターナショナルオフィス

- UTokyo Writing Resources / リサーチ・アドミニストレーター推進室

英語論文執筆・投稿に関する情報を集約しているサイトです。参考情報や、学内の支援・セミナー情報が掲載されています。

対象:東京大学に所属するすべての学生・教職員 - UTRA Commons: Community Portal for UTokyo Research Administration / リサーチ・アドミニストレーター推進室

研究活動の活性化に向けた推進・支援業務に関連したウェブサイトへのリンク集や学内研修コンテンツ、学内イベント情報などが掲載されています。

対象:東京大学に所属するすべての学生・教職員 - 人文社会科学国際化推進センター

人文社会科学分野を対象とする「アカデミック・プレスウィーク」「英文校閲ワークショップ」などの情報を提供しています。

対象:それぞれのイベントの案内をご確認ください。

授業科目での執筆支援

レポートなどの学術的な文章を書くための授業も開講されています。最新の情報は授業カタログやMIMAサーチをご確認ください。

- 東京大学授業カタログ

「アカデミック ライティング」「academic writing」などのキーワードで検索。 - MIMAサーチ

「論文 書き方」で検索した結果が表示されます。

1-4. 講習会に参加する

リテラシー担当では、論文執筆に関する講習会を開催しています。多くの講習会ではテキストや録画も公開しています。ぜひ参考にしてみてください。

2. レポート・論文を書くために知っておきたいこと

2-1. 論文の構成

2-2. 参考文献リスト・引用文献リストの書き方

2-3. 文中引用方法

2-4. 文献管理ツール

2-5. 剽窃の禁止・研究倫理

2-1. 論文の構成

科学論文を書く場合の構造としてIMRaD(イムラッド)と呼ばれる構造があります。IMRaDとはIntroduction/Methods/Results/and Discussion/の頭文字からとられた用語です。

- 論文タイトル(Title)

- 書誌情報(ジャーナルタイトル、著者名、所属機関、出版年、巻号ページ)

- 抄録(Abstract)

- キーワード(Keywords)

- 本文序文(Introduction)/方法(Methods)/結果(Results)/and 考察(Discussions)

- 参考文献(References)

- 謝辞(Acknowledgement)

これらの構造のうち、どこから書き始め、何を書けばよいかについては、以下の本でお勧めの方法などが紹介されています。

- 長谷川修司. 『研究者としてうまくやっていくには : 組織の力を研究に活かす』, 2015.

- 片山晶子, 中嶋隆浩, 三品由紀子. 『理系学生が一番最初に読むべき!英語科学論文の書き方 : IMRaDでわかる科学論文の構造』, 2017.

- 康永秀生. 『必ずアクセプトされる医学英語論文 : 完全攻略50の鉄則』, 2021.

- Hochberg, Michael E. 『An Editor's Guide to Writing and Publishing Science』, 2019.(電子ブック)

論文執筆講習会(講習動画ページ)に掲載している動画・テキストも参考にしてください。

2-2. 参考文献リスト・引用文献リストの書き方

レポートや論文の中で学術情報を使う際は、他の研究成果を剽窃したことにならないよう、自分の文章と明確に区別した形で引用し、出典を明示する必要があります。そのためには、参考文献リストを作成する必要があります。参考文献は、他の著者の功績を尊重し、読者が論旨を辿れるようにするためのものです。

引用する際の注意事項

参考文献を書く際には、以下の点に注意してください。

- 原文通りに引用する

参考文献を直接引用する際は、一文字も変えずに正確に引用する必要があります。 - 著者本来の意図に沿って利用する

間接引用(参考文献に書かれている内容を自分で要約して引用)する際は、著者の意図と異なる利用をしないよう注意してください。 - 孫引きをしない

他の資料からの引用をそのまま引用することは避け、必ず元の資料を参照してください。 - 引用元に関する正確な情報を提供する

読者が元の資料を参照できるように、著者名、タイトル、ページ番号などの文献情報を正確に記載しましょう。

参考文献リストの書き方

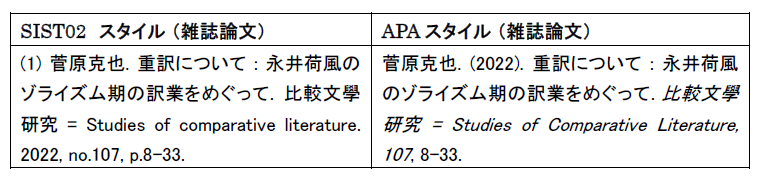

同じ雑誌論文でも、SIST02スタイルとAPAスタイルとでは参考文献リストの記載方法は異なります。それぞれどのように記載されるか、以下の例で確認してみてください。

書誌情報の書き方

参考文献リストの書き方は、学会や雑誌ごとに決められています。投稿予定雑誌の投稿規定(Guide for Authors)や執筆要綱などをご確認ください。これらの情報は学会や雑誌のWebサイトなどで確認できます。確認すると、「Referenceの書き方は、原則APAスタイルを参照」といった記載があるはずです。このほかに学術機関などによってスタイルガイドが公開されている場合もあります。

レポートなどの授業課題では、担当教員から指定されたスタイルを使用しましょう。

以下はスタイルの一例です。必要な投稿手引きやスタイルガイドを確認してみましょう。

- 日本の学会の投稿規定の例

- 科学技術振興機構「国内学会の行動規範・投稿規定」

- 日本社会学会「社会学評論スタイルガイド」

- 日本心理学会「執筆・投稿の手びき」

- 日本語のスタイルガイドの例

- 科学技術振興機構「SIST科学技術情報流通技術基準」

※SIST02スタイルは日本語の引用スタイルによく使われていますが、2011年度末に更新が停止されています。なお番号付けのあるスタイルとしては、Vancouver スタイルなども広く利用されています。

- 科学技術振興機構「SIST科学技術情報流通技術基準」

- 海外のスタイルガイドの例

- MLA (Modern Language Association)スタイル

- The Modern Language Association. The MLA Style Center.

- Modern Language Association of America. MLA Handbook. (8th ed). 2016.

- APA (American Psychological Association)スタイル

- American Psychological Association. Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed). 2020.

- Chicago スタイル (Chicago Manual of Style)

- Turabian,K.L.; W.C. Booth; G.G. Colomb; J.M. Williams; J. Bizup; W.T. FitzGerald; University of Chicago Press. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations: Chicago Style for students and researchers. (9th ed). 2018.

- University of Chicago Press. The Chicago manual of style. (18th ed). 2024.

- MLA (Modern Language Association)スタイル

書誌の媒体ごとの書き方

参考文献リストの書き方は、資料の媒体によっても異なります。

例えば図書1冊を参照した場合、図書の一部を参照した場合、電子ブックの場合など、スタイルごとに参考文献リストへの記載方法が定められています。

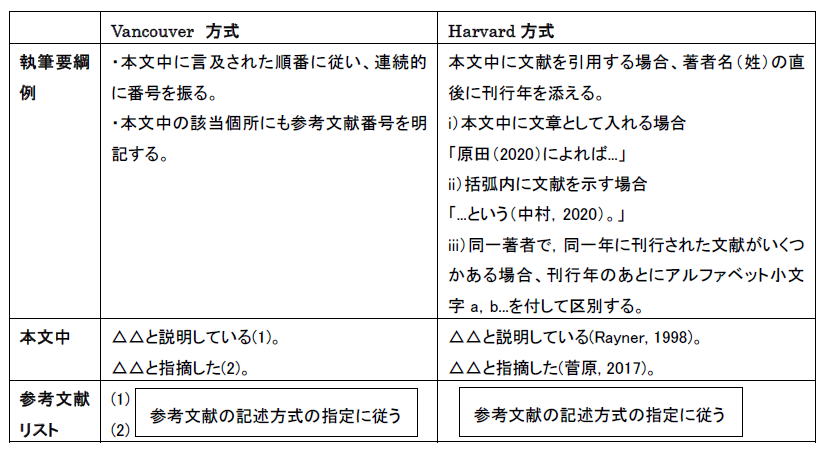

2-3. 文中引用方法

論文中で引用箇所を示す方法(文中引用)も、学会や雑誌で指定されたスタイルに従う必要があります。

学術雑誌に投稿する論文では、参考文献や文中引用の書き方以外にも、図や表の作成方法、本文の長さ、段落のつくり方、略語の使用についてなど、細かい決まりが定められている場合があります。このほかにも投稿資格があるため、執筆前に投稿規定や執筆要綱をよく確認をしてみてください。

2-4. 文献管理ツール

集めた論文の文献情報をWordやExcelに入力して管理し参考文献リストを作成するのは、時間も手間もかかります。また手作業で執筆要綱に沿った形に参考文献や文中引用を揃えるのも大変です。

そこで役立つのが「文献管理ツール」です。文献管理ツールを使うと、データベースの検索結果などから文献情報を取り込み、1か所でまとめて管理できます。投稿する雑誌や規定のスタイルを選ぶことで、簡単に参考文献リストや文中引用を出力することも可能です。

文献管理ツールを活用することで、参考文献リストの作成や管理にかかる労力を軽減することができます。ぜひ活用してみてください。

東京大学では3種類の文献管理ツールを契約しています。詳細は下記のリンクをご覧ください。

2-5. 剽窃の禁止・研究倫理

剽窃への注意

剽窃に注意するために、2-2. 参考文献リスト・引用文献リストの書き方に記載している注意事項をよく確認してください。

著作物を利用する際の注意事項

図書館で資料を収集する際や、データベースを利用する際にも注意が必要です。

- 図書館の資料の複写

図書館の資料は著作権法第31条に基づき、一人一部、著作物の一部分のみコピーが許されています。

複写できる範囲の詳細は「著作権にかかわる注意事項」(国立国会図書館)や、各図書館に置かれているコピー申請書などをご確認ください。 - 電子的な著作物

インターネット上で提供されている情報(学術情報データベースや電子ジャーナル、Webページ上の文章、写真、図など)もすべて著作物であり、著作権法により著作者の権利が保護されています。そのため出典を明示せず無断引用したり、許可された範囲を超えて複製したりすることは避けてください。

著作物を利用する際の注意事項

- 著作権全般

- 国立国会図書館「著作権にかかわる注意事項」

- 文化庁「著作権に関する教材・講習会」

- 著作権情報センター「著作権」

- 東大TV「知的財産講習会」 ※UTokyo Accountにてログインください。

特許について/著作権について/授業における著作物の利用について/意匠について

- 論文執筆における著作権

- 東京大学情報システム部情報基盤課学術情報チームデジタル・ライブラリ担当「博士論文と著作権」

- 情報処理学会「著作権に関するよくある質問」

- 授業利用における著作権

- 著作権情報センター「学校教育と著作権」

- SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)「教員の方へ」

- utelecon「学校・その他教育機関における著作権の取り扱い」

論文執筆におけるその他注意事項

論文執筆においては、利益相反(Conflict of Interest)や、オーサーシップ(Authorship)などの研究倫理にも気を配る必要があります。

研究倫理に関する本は多数出版されています。論文執筆の早い段階で、このような本を何冊か読んでおくと参考になるでしょう。東京大学OPACで「科学者倫理」「論文捏造」や「研究倫理」など検索すると、関連する本を探すことができます。

- 論文執筆講習会(講習動画ページ)

研究倫理について取り上げた講習会の録画やテキストを掲載しています。

論文を執筆する際には、以下のような資料も確認するようにしてください。

- 学内

- 東京大学「科学研究行動規範」

- 東京大学大学院法学政治学研究科「研究論文の作法-法学・政治学分野における博士論文作成に関するガイドライン-」

- 東京大学医学系研究科・医学部「東京大学大学院医学系研究科・研究ガイドライン (実験系)」

- 東京大学医学系研究科・医学部「東京大学大学院医学系研究科・研究ガイドライン(調査系)」

- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部「言葉を大切にしよう[改訂増補版]─論文・レポート作成の心得」

- 東京大学大学院理学系研究科・理学部「研究倫理綱領」

- 東京大学大学院経済学研究科「論文作成ガイドライン」

- 東京大学大学院教育学研究科「信頼される論文を書くために」[第4版]

- 東京大学大学院数理科学研究科「『研究倫理規範』及び『博士論文に関する指針』」

- 東京大学大学院新領域創成科学研究科「研究倫理ガイドライン」

- 東京大学大学院情報学環・学際情報学府「アカデミックマナーの心得」

- 学外

- 科学技術振興機構「国内学会の行動規範・投稿規定」

- 文部科学省「研究活動における不正行為への対応等」

3. 論文の発表について

3-1. 投稿先の雑誌について

3-2. 査読について

3-3. 論文をオープンアクセスにする

3-1. 投稿先の雑誌について

- どの学術雑誌に論文を投稿するかを検討する際は、所属の研究室など、同じ分野を研究している先輩や先生のアドバイスを聞いてみると参考になります。

- 投稿しようと考えている雑誌が主要なデータベースの収録対象誌になっているかどうかを調べたり、出版社や学会の Webサイト(journal's Overview and Aims and Scope)でその雑誌の対象読者層や対象分野などの情報を見たりすることも、投稿する際の参考になります。

- データベースによっては、テーマで論文検索し、掲載雑誌を確認することも可能です。同じ研究テーマの論文がどのような雑誌に多く発表されているのか、が参考になるかもしれません。

- 東京大学所属者の方の論文に絞り込むことが可能なデータベースもあります。先生方が投稿されている雑誌が参考になるかもしれません。対象となる研究分野のデータベースで検索してみましょう。

指標の活用

自分で調べる場合に参考のひとつとなるデータベースとして、以下のような学術雑誌評価ツールがあります。

- 「JCR(Journal Citation Reports)」このツールで雑誌の「インパクトファクター(Impact Factor)」などを調べることができます。インパクトファクターとは、雑誌の影響度を表す1つの指標です。ただし、以下のような点に注意が必要です。

- 過去2年間の論文の被引用数のみを用いている

- 平均値を用いている(外れ値(非常に引用数の大きな論文)の影響を受ける可能性がある)

- 分野により値の水準が異なる

- 異なる分野間では、数値を比べられない

- 総合分野のジャーナルのほうが読者層が広がるため、数値は高くなる傾向がある。

- より専門性高いジャーナルのほうが、総合分野に比べて読者層が限られるため、数値は低くなる傾向になる。

- 参考情報:総合分野の幅広い読者層向けに論文を書く方が難易度は上がる(専門分野以外の方にもわかりやすく書く必要がある)。より読者層の限られている専門分野の雑誌に投稿するほうが、論文を書く難易度的には低くなる。

- 毎年更新される

その他のサービス

- Find Journals 対象ジャーナル:Elsevier

論文タイトルや抄録、キーワード、分野を英文で入力すると投稿先候補のジャーナルを表示してくれるサービス。 - Journal suggester 対象ジャーナル:Nature Springer

- Journal Finder (Beta) 対象ジャーナル:Wiley

- 投稿ジャーナル推薦機能 EndNote内またはこちらから利用できます。(クラリベイト)紹介ブログはこちら。

オープンアクセスによる論文発表と注意事項

論文を多くの読者に読んでもらうために、論文を広く無料公開する「オープンアクセス」という方法があります(3-3)。しかし、学術誌としてしかるべき査読・品質管理をせず、オープンアクセス投稿料収入だけを目当てに論文投稿を勧誘するような悪質な出版活動が問題視されています。詳しくは以下の情報を参考にしてください。

- 粗悪学術誌へ注意 [UTokyo Open Science Portal (東京大学附属図書館)]

3-2. 査読について

査読とは、学術誌に投稿された学術論文を専門家(査読者、レフェリー)が読み、論文の内容が該当の雑誌に掲載するにふさわしいかどうか査定することをいいます。

- 査読者とのやり取りについても、参考図書の多くに記載があります。ほとんどの図書で紹介をしている内容は、「査読者とのやり取りの際には敬意を払い、丁寧、冷静、論理的に」というものです。

参考:投稿した論文への修正対応時における留意点 Wolters Kluwer 2022.3.14 - Web of Science Academy [クラリベイト社] 無料のオンラインコース。このサイトでは査読のプロセスについて学ぶことができます。査読者目線を知ることができます。

- 論文がリジェクトされた場合には別のジャーナルに再投稿も可能→文献管理ツールでReferenceを作成していれば形式の変更が容易です。

3-3. 論文をオープンアクセスにする

オープンアクセスとは、学術論文などをインターネット上で無料で公開することで、誰でもフリーにアクセスできるようにすることです。東京大学附属図書館では、UTokyo Open Science Portalでオープンアクセスやオープンサイエンスに関する情報を提供しています。

UTokyo Open Science Portal (東京大学附属図書館)

- オープンアクセスおよびオープンサイエンスに関する情報を提供するポータルサイトです。研究成果の発信および研究データ管理を行う際に役立つ知識や、附属図書館による支援情報を発信しています。

- 東京大学でのオープンアクセス支援(UTokyo Repository、APC支援)、OAハンドブック、研究データ管理、粗悪学術誌への注意等に関しては、こちらのポータルサイトをご確認ください。

4. 参考情報

4-1. 参考文献リストに出てくる略語・用語一覧

参考文献リストでは、繁雑さを避けるために略語を使用することがあります。類似の意味でも利用方法が異なる場合がありますのでご注意ください。

| 略語 | 完全形 | 意味 |

| Ann. | Annales | 年報、紀要 |

| Annu. | Annual | 年報、年鑑 |

| anon. | anonymous | 作者不詳の、匿名の |

| app. | appendix | 付録 |

| Arch. | Archives | 記録集 |

| art. | article | 論文、記事 |

| Aufl. | Auflage | 版 |

| Bd. | Band | 巻 |

| Beil. | Beilage | 追録、補遺 |

| Bull. | Bulletin | 会報、報告、紀要 |

| c. | copyright | 著作権 |

| c., ca. | circa | 約、略 |

| cf. | confer(=compare) | 比較、参照、参照せよ |

| ch., chap. | chapter | 章 |

| col. | column | 欄 |

| comp. | compiler | 編纂者 |

| comp. | compiled by XX | XXにより編纂された |

| conf. | conference | 会議 |

| cong. | congress | 議会、会議 |

| corr. | correction | 校正、訂正版 |

| d. | died | 没 |

| Diss. | Dissertation | 学位論文 |

| do. | ditto | 同前 |

| doc. | document | 文書、書類 |

| Einl., Einleitg. | Einleitung | 序論 |

| ed. | editor | 編(集)者 |

| ed. | edition | 版 |

| ed. | edited by XX | XXにより編集された |

| e.g. | exempli gratia(=for example) | 例 |

| enl. | enlarged | 増補された |

| et al. | et alii, et aliae( =and others) | およびその他 |

| etc. | et cetera( =and so on) | など |

| ex. | exanple, example | 用例 |

| f., ff. | and the following pages | 及びそれに続くページ |

| fac., facsim. | facsimile | 複写、複製 |

| fasc. | fascicle | 分冊 |

| fig., figs. | figure(-s) | 図、図解、挿絵 |

| front. | frontispiece | とびら、口絵 |

| hb., hbk. | hardback | ハードカバー本(本装丁) |

| Hft. | Heft | 分冊、号 |

| Hg. | Herausgeber | 編者 |

| ibid. | ibi’dem | 前掲誌、同誌 |

| id. | idem | 同上、同書 |

| i.e. | id est | すなわち |

| ill., illus. | illustration | 挿絵 |

| inc. | including | 含む |

| inc. | incorporated | 組み込まれた |

| inf. | infra | 下に、以下に |

| intro., introd. | introduction | 序文 |

| J., jour. | journal | 雑誌、学会誌 |

| l., ll. | line(-s) | 行 |

| l.c., loc.cit. | loco citato | 上記引用文中に |

| mimeo | mimeograph | 謄写版印刷物(手稿コピーなど) |

| m.s., mss. | manuscript(-s) | 原稿、写本 |

| N/A | not applicable / not available | 適用不可、該当なし/利用不可 |

| n., nn | note(-s) | 注釈 |

| n.d. | no date of publication | 出版年記載なし |

| no. | number | 号 |

| n.p. | no place of publication | 発行地記載なし |

| n.pag. | no pagination | 頁付けなし |

| n.s. | new series | 新シリーズ |

| NS | New Style | 新暦 |

| op.cit. | opera citat | 前掲(引用)書に |

| p., pp. | page(-s) | ページ |

| par. | paragraph | 節、段落 |

| pat. | patent | 特許 |

| pb., pbk. | paperback | ペーパーバック本(紙表紙本) |

| pl. | plate | 図版 |

| pl. | plural | 複数の |

| pref. | preface | 序文、前置き、はしがき |

| proc. | proceedings | 議事録、会報 |

| pseudo. | pseudonym | 雅号、ペンネーム |

| Pt., pt. | part | 部、部分、分冊 |

| pub., publ. | publisher | 出版者 |

| pub., publ. | publication | 出版物、逐次刊行物 |

| pub., publ. | published by XX | XXの出版 |

| rev. | review, reviews | 評論誌 |

| rev.ed. | revised edition | 改訂版 |

| rpt., repn. | reprint, reprinted | 重版、翻刻 |

| sec., sect. | section | 節、段落、欄 |

| s.l. | sine loco(=no place of publication) | 出版地不明 |

| s.n. | sine nomie(=without name) | 作者不詳 |

| ser. | series | 双書、シリーズ |

| supp. | supplement | 補遺 |

| symp. | symposium | シンポジウム、討論会 |

| t., tom | tome | 巻(仏) |

| tab. | table | リスト、目録 |

| T.O.C | table of contents | 目次 |

| t.p. | title page | 表紙 |

| t.p.verso | title page verso | 裏表紙 |

| T.R. | technical report | テクニカル・レポート |

| tr., trans. | translator, translation | 翻訳 |

| trans. | transaction | 会報、紀要 |

| v., vid. | vide | XXを見よ |

| viz. | videlicet | すなわち |

| v., vol., vols. | volume(-s) | 巻 |

| Z. | Zeitschrift | 雑誌 |

最終更新日:2026年2月4日