【終了】「U-PARL東西融合ワークショップ:「俗語」の書記言語化が開く新たな言語と文学」を開催

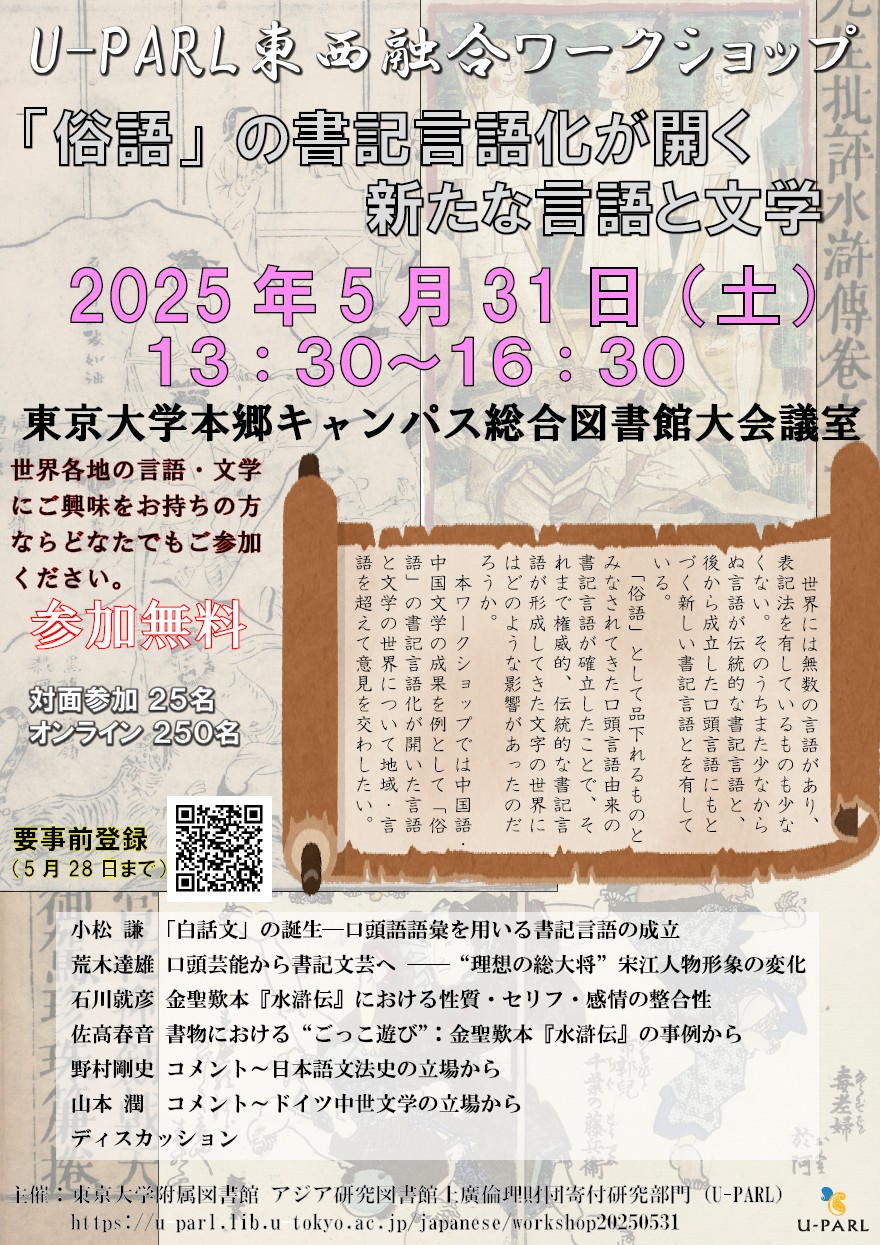

U-PARL東西融合ワークショップ:「俗語」の書記言語化が開く新たな言語と文学

このたび、東京大学附属図書館アジア研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門(U-PARL)では「東西融合ワークショップ:「俗語」の書記言語化が開く新たな言語と文学」を開催します。冒頭「趣旨説明」において、中国語・中国文学における「口頭言語」と「書記言語」についての概要や用語の説明を行います。さまざまな言語、地域、文化に興味のお持ちの方々のご来訪をお待ちしております!

日時:2025年5月31日(土)13:30~16:30

場所:東京大学本郷キャンパス 総合図書館大会議室

*会場に関する詳細情報は、登録済みの方に5月29日ごろにお知らせします。

定員:25名(対面)・250名(オンライン)

対象:言語や文学に興味をお持ちの方ならばどなたでもご参加になれます。

参加費:無料 ただし、事前参加登録が必要です。

https://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/japanese/workshop20250531

事前登録受付期間:2025年4月25日(金)10時~5月28日(水)18時

【開催趣旨】

世界には無数の言語が存在し、そのうちの少なからぬ言語が表記法を有している。かつて多くの地域で書記言語はごく一部の特権階級の人々のみがあやつることを許される特殊能力であり、権威であった。書記言語は、ある時に規範が確立するとその後は枠組みに大きな変化が生じないことがほとんどであり、日常に用いられる口頭言語と乖離しつづける宿命を負っている。それゆえに習得するには専門の学習が必要であり、特殊技能化する。同時に、その不変性ゆえに、時空を超えて情報を伝えることが可能となる。東アジアにおける漢文(中国語の伝統的書記言語)、西アジアにおける伝統的な正則アラビア語、ヨーロッパにおけるラテン語などがその例として挙げられよう。

一方、権威性を帯びた書記言語は政治、宗教、学術、芸術などその用途が限られることが多く、日常に存在したはずのさまざまな人々の言動、心情などのほとんどは記録の対象となり得なかった。権威ある書記言語はその権威性ゆえに保存され、後世のわれわれに過去の情報を伝えてくれるが、世界のごく一部の情報しか残してくれなかったこともまた事実である。

このような状況下において、地域により時代や事情にさまざまな違いはあるが、従来の権威を帯びた書記言語に対し、かつては断片的に表れる程度であった口頭言語を反映した書記言語を大量に使用して文章を表現する動きが生まれる。新しい書記言語は、従来の権威ある書記言語とあるいは衝突し、あるいは混じり合いながら体系的に整備されていき、使用者層、描写対象、表現方法を拡大していく。

「俗語」として見下され、文献に上らせるべきものではないとされていた口頭言語が書記言語化できるようになったのはなぜなのか?きっかけは?担った人々は?その目的は?

口頭言語が書記言語化することで、言語と、それにより表現される世界はどのように変わったのか?

2020年度から2023年度にかけてU-PARLで行われた協働型アジア研究のひとつに「東京大学蔵『水滸伝』諸版本を用いた研究」がある。ここでは中国語における「書記言語化された俗語」である「白話」を全面的かつ体系的に用いた最初の長篇小説『水滸伝』を対象に研究を行った。2024年度、新たに「東西融合」をテーマのひとつとして掲げることとなったこの折に、中国文学における俗語の書記言語化が開いた言語と文学の世界について、他地域、他言語、他文化に興味を持ち研究されている方々にご紹介し、互いの分野の類似点、相違点を議論し合うワークショップを企画することとした。このワークショップが、他の専門分野との知的交流の場、己の専門分野を客観的に見直す機会、協働して研究できる新たなテーマの発見の手がかりなどを創出できれば幸いである。

【プログラム】(タイトルは仮)

趣旨説明 中国語中国文学における「俗語」と書記言語

「白話文」の誕生―口頭語語彙を用いる書記言語の成立(小松謙)

口頭芸能から書記文芸へ ――“理想の総大将”宋江人物形象の変化(荒木達雄)

金聖歎本『水滸伝』における性質・セリフ・感情の整合性(石川就彦)

書物における“ごっこ遊び”:金聖歎本『水滸伝』の事例から(佐髙春音)

コメント~日本語文法史の立場から(野村剛史)

コメント~ドイツ中世文学の立場から(山本潤)

ディスカッション