9.磐梯山噴火(1888年)

9.磐梯山噴火(1888年)

磐梯山は806年(大同元年)に噴火した古記録があるが、その後江戸時代には噴煙や鳴動の記録はあるものの、1888(明治21)年7月15日の噴火が有史以来の大規模なものとされている。この噴火の水蒸気爆発が引き起こした山体崩壊によって5か村11集落が崩壊土砂に埋まり、477名の犠牲者が出た。また、磐梯山東麓を流れる長瀬川へ流入した崩壊土砂は土石流となって周辺の田畑の形状を一変させた。

この噴火は明治国家はじまって以来最初の大規模な自然災害であったため、近代国家のメディアに相応しい体制をとろうとしていた新聞社も災害地へ記者を派遣、現地取材の記事が全国ニュースとなった。新聞社は紙上で義捐金募集事業を行い、全国からさまざまな人々が応じる初めてのケースとなった。さらには、帝国大学理科大学の教授や学生などが災害現地で調査を行い、多数の図版を載せた英文の論文を発表、日本の自然災害に関する日本人学者による研究が海外において認知されるきっかけとなった。しかし、なお、巷間には江戸時代以来の災害メディアである錦絵や読売が流布し、歌舞伎の演目に取り入れられるという時代でもあった。

※画像サムネイルをクリックすると、下記に資料の解説が表示されます。

をクリックすると、別ウィンドウで解像度の高い画像が表示されます。

をクリックすると、別ウィンドウで解像度の高い画像が表示されます。

画像は自動サイズ調整機能により、ウィンドウの大きさに縮小表示されています。

画像を最大化するには以下の方法をお試しください。

Internet Explorer6の方:画像上にマウスを持っていくと、画像右下に が表示されますので、それをクリックしてください。

が表示されますので、それをクリックしてください。

Internet Explorer7・FireFox・Netscapeの方:画像上にマウスを持っていくと になりますので、そのままクリックしてください。

になりますので、そのままクリックしてください。

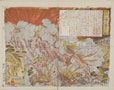

9-1 磐梯山噴火真図

[『東京朝日新聞』明治二十一年八月一日号付録]

山本芳翠画、合田清刻、生巧館、木口木版

24.0×32.5cm (I-08-012)

山本芳翠(1850~1906)は当初京都で南宗画、ついで五姓田芳柳((1827~1892)に洋画を学び、さらにパリに留学して新技法を学び、1878年に帰国した。同じくパリで木口木版の新技法を学んだ合田(清(1862~1938)と翌年芝桜田に画塾生巧館(を開いた。この版画は山本が生巧館主として現地取材をして制作し、東京朝日新聞の付録として噴火の半月後に発売された。この新しい手法は従来の板目木版はもちろんのこと、石版画より鋭い線刻で対象をリアルに描くことから、明治天皇、明治政府の要人などの肖像画にも広く採用された。

なお、同じ画題の油絵が宮内庁に献上されている。

9-2 磐梯山噴火実況之図

明治廿一年七月廿二日印刷 同年同月廿四日出版

著作印刷兼発行者 神田区橋本町一丁目九番地

岡田松之助

37.5×51.5cm (I-08-006)

石本コレクションに数点ある磐梯山噴火の錦絵のひとつ。これらの錦絵はほとんどが7月中に東京で発行されている。作者は現地には行かず、新聞の情報などをもとに想像を駆使して描いた。噴火といえば溶岩や火が出るという理解で、実際とは異なる噴火の絵図が多いが、この錦絵は、噴火が水蒸気爆発によるものであることを承知して、解説を付している。

9-3 会津ばんだいさん大くづれはなし

ひとつとせ節読売、明治二十一年七月十六日印刷

同年七月十九日出板、編集兼発行者印刷兼 新潟県

中蒲原郡白根町第一九二番地 岡田信松、定価□銭

□厘

15.0×45.0cm (I-05-029)

9-4 音聞浅間幻灯画

歌舞伎役者絵、作者 豊原国周、明治二十一年九月十日印刷出版、印刷・発行 日本橋区吉川町二番地

松木平吉、彫師ホリ銀

35.5×24.0cm (I-08-001)

「是ハ万代(の談柄(音聞(浅間幻灯画(」にあきらかなように、世に知られた天明浅間山噴火に題材をとる悲恋物語、噴火場面に磐梯山(万代)の実景を取り入れた。この歌舞伎の主役は5代目尾上菊五郎、10月3日から中村座で演じられた。「歌舞伎新報」934号~940号(明治21年9月16日号~10月6日号)には河竹黙阿弥の台本が掲載されている。

[参考文献]

- 北原糸子『磐梯山噴火 災異から災害の科学へ』吉川弘文館 1998年 (ニューヒストリー近代日本 3)

- 『1888磐梯山噴火報告書』中央防災会議災害教訓の継承に関する専門調査会 2005年

(北原糸子)