二 東国からみた万葉集

7.万葉集

巻14には遠江・信濃国以東の歌(東歌・あずまうた)230首を収め、当時の東国における方言や生活等をうかがう貴重な資料となっている。「真間の手児名」は、山部赤人(巻3・431-433)や高橋虫麻呂(巻9・1807-1808)も歌の題材とした伝承に登場する悲劇の美女。

展示本は江戸時代に流布本として用いられたもので、紀州徳川家の南葵文庫旧蔵書。

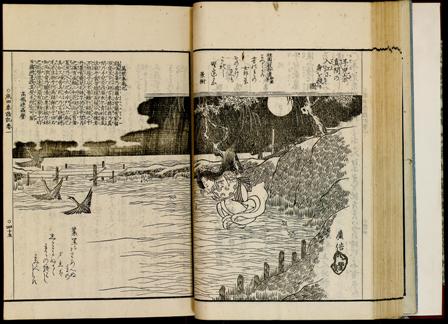

8.成田参詣記(成田名所図絵)

万葉集に詠まれた場所の中には、後に「葛飾の真間」などのように歌枕・名所となった所もある。展示したのは、幕末の江戸〜成田山の名所案内に載せられた挿絵「手児奈 真間の入江に身を投る図」。図中、万葉集から高橋虫麻呂の長歌を引く(巻9・1807)。

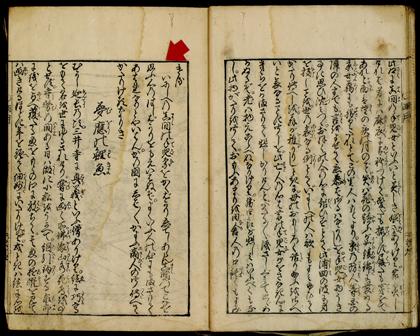

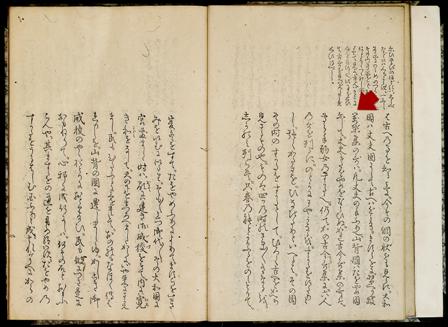

9.雨月物語 上田秋成編輯

今年没後200年を迎えた上田秋成の怪異小説(読本)。秋成は国学を学び、万葉集などを研究していたこともあり、巻2「浅茅が宿」では「真間の手児名」伝承がモチーフのひとつとして使われている。

10.迩非麻那微(にひまなび)

賀茂真淵の著した和歌中心の国学入門書で、万葉集のますらおぶりに対し、古今集はたおやめぶりとの評を載せる。鎌倉武士には「ますらおぶり」が好まれたものか、将軍家では万葉集が読まれ、関東では実証的な研究も行われていた。

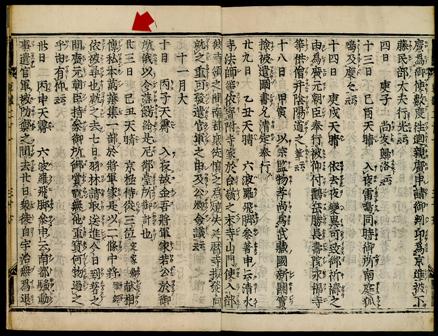

11.新刊吾妻鏡

鎌倉幕府が自ら編纂した歴史書『吾妻鏡』の建暦3年(1213)11月23日条。歌の師でもあった藤原定家から万葉集を送られた3代将軍源実朝の感激ぶりを伝える。実朝が万葉集を学び、万葉調の歌を詠んだことはよく知られている。

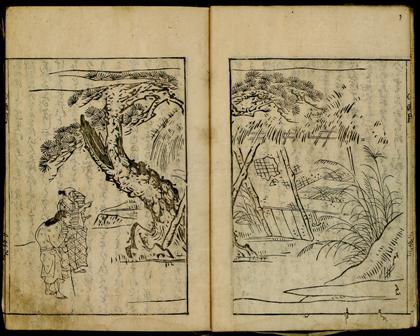

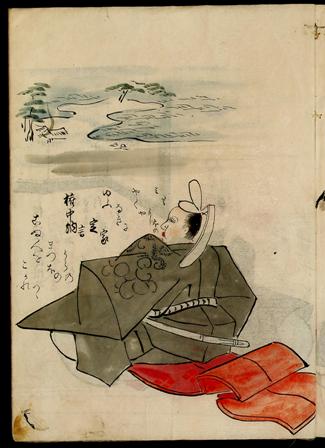

12.探幽斎図百人一首

書名に江戸幕府の御用絵師狩野探幽の名を冠する百人一首絵から源実朝と藤原定家の像。

13.子規全集 正岡子規著 第5巻

後世、万葉集や源実朝に高い評価を与えた者に、江戸時代の賀茂真淵、明治時代の正岡子規等がいる。ここに展示したのは、短歌革新をめざしていた子規が明治31年(1898)2月12日の新聞『日本』に発表した「歌よみに与ふる書」。

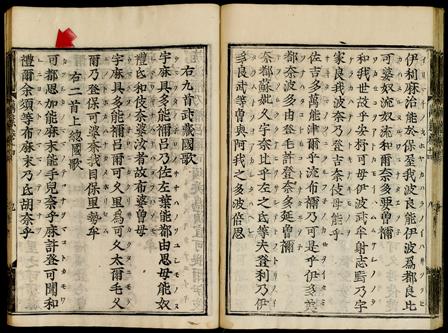

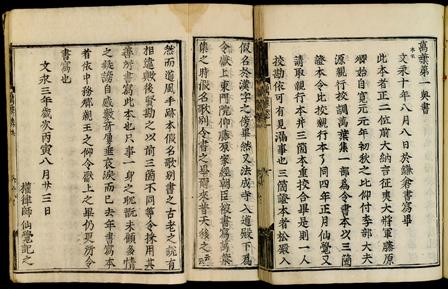

14.万葉集

鎌倉〜南北朝時代の関東には、武蔵国比企郡で『万葉集註釈』を著した僧仙覚や『詞林采葉抄』などを著した相模国遊行寺の僧由阿等の万葉研究者がいた。中でも仙覚は4代将軍藤原頼経の命を受け、鎌倉で本文の校訂と全ての歌への訓の付与を行い、現在仙覚本・新点本と呼ばれるものの祖本を作成するなど、画期的な成果を残した。展示箇所は、巻1と巻20にある仙覚関連の奥書部分。