一 館蔵 万葉集あれこれ

1.元暦万葉集 佐佐木信綱編

元暦元年(1184)校合との奥書を持つ元暦校本万葉集の影印版。収録歌数の多い平安後期の写本として貴重で、原本は東京国立博物館所蔵(国宝)。なお、「ひむがしの...」という訓みは国学者賀茂真淵に始まるもので、展示本では「アツマノノ ケフリノタテル トコロミテ...」という訓が添えられている。

2.万葉集

因幡守大伴家持が天平宝字3年(759)に任地での元日の宴で詠んだ歌。万葉集の最後を飾るとともに最も新しい年紀を持つ歌でもあり、万葉集1250年の起点となるものである。

展示本は、明治・大正期の文豪・森鴎外の旧蔵書。

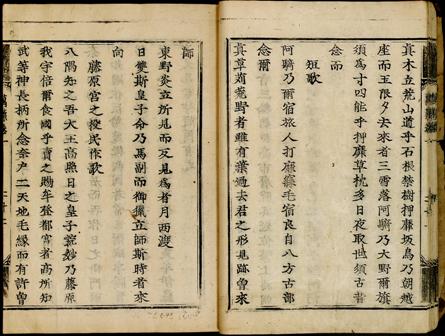

3.三十六歌仙絵

上畳本三十六歌仙絵より大伴家持像。万葉集中最も多くの歌が収録され、編纂に深く関わったとされる。上畳(あげだたみ)本とは畳に座る歌仙を描くところからの名称で、原本は鎌倉時代の制作、大阪・藤田美術館所蔵(重要文化財)。

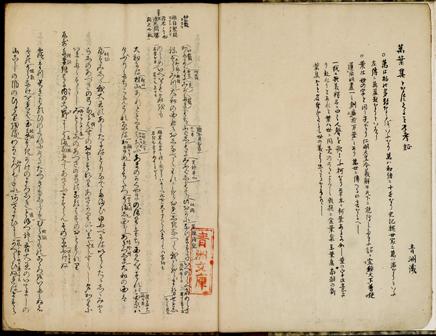

4.万葉長歌集

万葉集の中から長歌を抜き書きしたもので、幕末・明治の甲州の素封家であった渡辺家・青洲文庫の旧蔵書。万葉集の名義については、万の言の葉を集めたとする説(仙覚ほか)や万世に伝えるとする説(契沖ほか)などがあるが、旧蔵者渡辺信(青洲は号)による冒頭の識語「万葉集となづくる事の考証」は、後説に従っている。

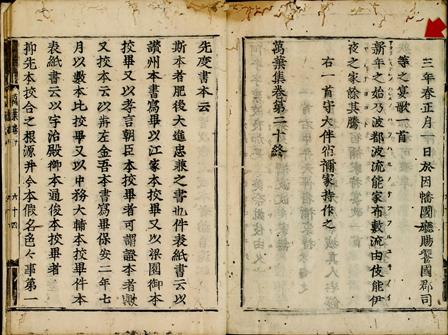

5.万葉集諸本輯影 佐佐木信綱編輯代表

東京帝国大学本と名付けられた写本の写真図版。塙保己一ゆかりの温故堂蔵本を写したものであったが、惜しくも大正12年(1923)の関東大震災で焼失した。本書には、他にも震災で焼失した東京帝国大学旧蔵の関連資料4点が収録されている。

6.万葉集

版本となった万葉集の最初のもの。訓を付さないところから活字無訓本と呼ばれる。

当館は、流布本の版下と考えられる、訓付きの古活字版(活字附訓本)も所蔵している(【貴重書A00:5922(南葵文庫)】)。