二 源氏物語、伝説となる

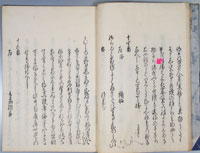

9.六百番歌合

藤原(後京極)良経(1169-1206)の主催した歌合で、12世紀末の成立。判者・藤原俊成(1114-1204)が冬(上)十三番の歌に付したこの判詞により、和歌の手本としての源氏物語の評価が定まったといわれる。

“去年十一月より、家中の小女等を以て源氏物語五十四帖を書かしむ。...年来懈怠に依り家中に此の物無し。(建久の比、盗まれ失ひ了んぬ。)証本無きの間、所々に尋ね求め、諸本を見合すと雖も、猶狼藉、未だ不審を散ぜず。”

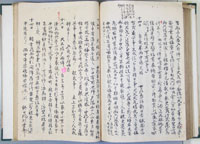

10.明月記

藤原定家(1162-1241、俊成の子)の日記『明月記』の元仁2(1225)年2月16日の記事。定家は歌人としてだけではなく、多くの古典を校訂し、現代に伝わるテキストを残したことでも高く評価されている。源氏物語もそのひとつであり、定家の残した証本の系統は青表紙本と呼ばれている。

展示本は、幕末・明治の甲州の素封家であった渡辺家・青洲文庫の旧蔵書。

“紫式部ガ虚言ヲ以テ源氏物語ヲ造リタル罪ニヨリテ、地獄ニ墜テ苦患忍ビガタキ故ニ、...歌読共寄合テ、一日経書テ、供養シケルハ、覚ヘ給ラン物ヲ。”

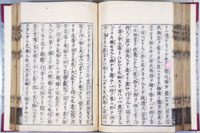

11.宝物集 平判官入道康頼記

平康頼が12世紀末に著した仏教説話集。虚言(フィクション)の源氏物語を書いた罪で地獄に墜ちた紫式部の苦しみを、歌人たちが経供養をして救おうとする話を載せる。

“石山寺に通夜してこの事をいのり申けるに、おりしも八月十五夜の月、湖水にうつりて、心のすみ渡るまでに物語の風情空にうかびけるを、忘れぬさきにとて仏前にありける大般若の料紙を本尊に申請けて、まづ須磨・明石の両巻をかきはじめけり。”

12.河海抄 源惟良撰

南北朝期に成立した、四辻善成(1326-1402)による源氏物語の注釈書。「源惟良」とは、源氏物語の登場人物「惟光」「良清」を合わせた筆名(ペンネーム)とされる。中宮彰子に物語の制作を命じられた紫式部が石山寺に籠り、琵琶湖に映る八月十五夜の月を見て、須磨・明石の巻から書き始めたという話を載せる。

13.石山寺縁起

石山寺の創建や霊験譚などを絵巻に仕立てたもので、巻四の冒頭に12で触れた伝説の場面を描く。展示箇所の上段右端には石山寺の「源氏の間」から外をうかがう紫式部、下段には琵琶湖に映る満月が見える。

原本は鎌倉時代の制作(巻四は室町時代の補写)で、滋賀・石山寺所蔵(重要文化財)。

源氏物と源氏名 −さて、いくつみつかりますか?

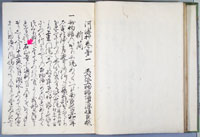

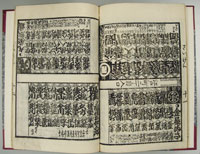

14.[謡曲(観世流桧本)]

15.[吉原細見記]

14は、南北朝から室町前期に大成された能のフシ付きの脚本。源氏物語を素材にその登場人物がシテ(主役)となる曲目、いわゆる源氏物が多く作られた。

15は、江戸・吉原遊郭の妓楼などについて書かれた地図付携帯用案内書。「源氏名」とはもともと源氏物語の巻名に基づいて宮中の女官に賜った称号だったが、後には遊女などの呼び名にも用いられるようになった。

14と15に見える源氏物語関連の名称、さて、いくつみつかりますか?

15は、江戸・吉原遊郭の妓楼などについて書かれた地図付携帯用案内書。「源氏名」とはもともと源氏物語の巻名に基づいて宮中の女官に賜った称号だったが、後には遊女などの呼び名にも用いられるようになった。

14と15に見える源氏物語関連の名称、さて、いくつみつかりますか?