こちらは、伝染病研究所(現在の東京大学医科学研究所)第2代所長を務めた青山胤通(以下、青山)の伝記です。

青山の業績で最大のものは、1894年に「黒死病」と呼ばれるペストが香港で発生した際の調査研究です。北里柴三郎(以下、北里)と青山の両名に明治政府から調査命令が出され、ペスト流行中の香港に赴き、北里は細菌学、青山は臨床・解剖学の見地からペストの解明を目指しました。そして青山自らが解剖を執刀して感染者遺体から取り出した組織から、北里がペスト菌を発見するに至ります。青山は19体の解剖と45例の患者の症例観察を行いましたが、現地の劣悪な衛生状態から青山自身もペストに感染し、一時は危篤状態になり棺桶が用意されるほどでした。奇跡的に治癒し、その後に発表された青山の臨床・病理の報告は高く評価されました。

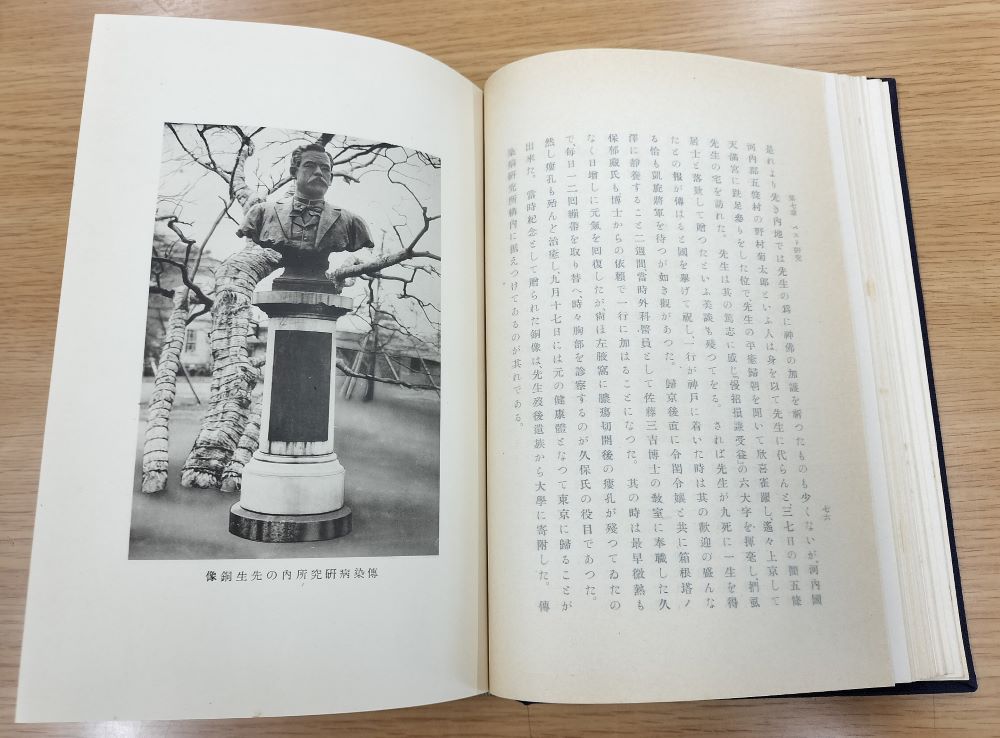

東京大学本郷キャンパスには、右手に葉巻を持った青山の銅像があり、「常に葉巻をふかせていた」と言われる本人の特徴を捉えたものになっています。彫刻家の新海竹太郎の作によるものです。

歴史もの、特に三国志を愛読し、魏の曹操が大好きだったそうです。囲碁は生涯を通じての趣味でしたが、それほど強いわけではなく、勝つと子供のように喜び、負けると「診察で疲れていたからだ」と色々と理屈をつけて容易に兜を脱がなかったとか。

千万の責をはたさで消えん身は 心苦しきものにぞありける

上は晩年、病床にて読まれた句です。責任感の強い青山らしく、病気のため責任を果たせぬことについての口惜しさがにじみ出ています。