「東京大学医学部の歩み 江戸〜明治」(https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/node/470189)をご紹介します。本ページは、江戸末期の神田お玉ヶ池種痘所の時代から東京帝国大学医科大学となる明治の末期までの歴史を、電子化した資料とともに年表形式で提示するものです。明治期の近代化の中で、西洋医学の受容は大変重要な意味を持っており、その中で本学部の発展は大きな役割を果たしていました。このページにリンクしている電子化資料をいくつかピックアップして紹介します。

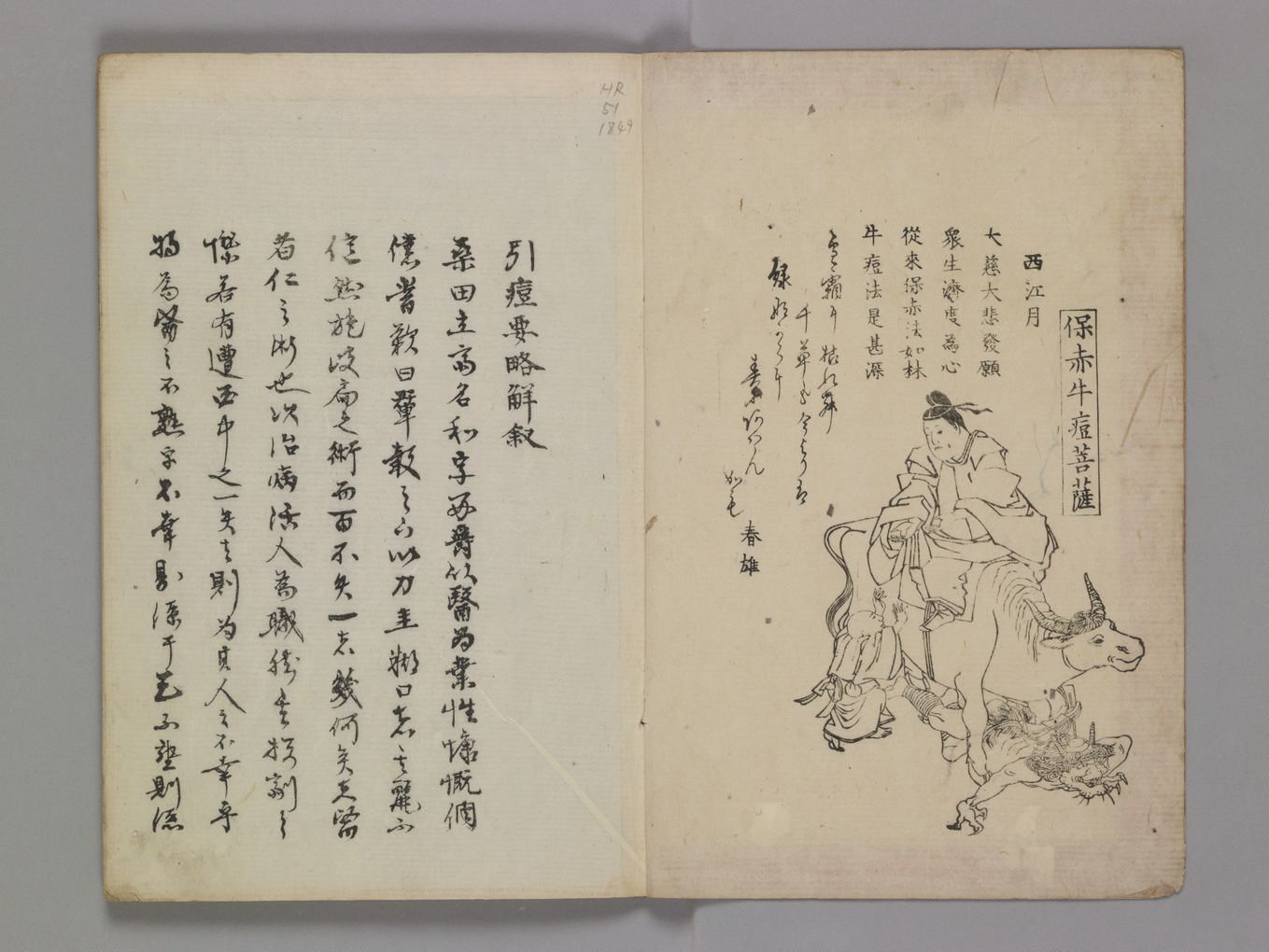

・桑田立斎「牛痘發蒙」

著者の桑田立斎はお玉ヶ池種痘所設立のために拠金した83名の蘭方医のうちのひとり。本書は牛痘への誤った見方を正し、種痘の効果を説くために編まれた啓蒙書で、牛痘菩薩が、牛に疱瘡を踏みつけさせ、童子に救いの手をさしのべている様が描かれている扉絵は有名。

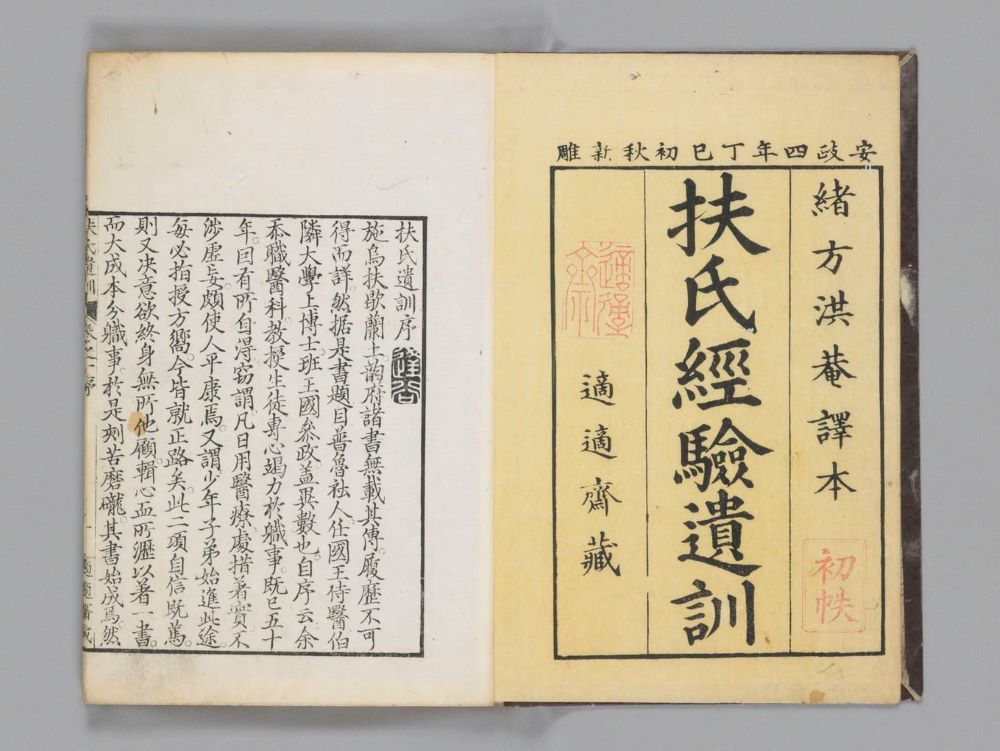

・緒方洪庵「扶氏経験遺訓」

C. W. Hufeland「Enchiridion medicum oder Anleitung zur medicinischen Praxis」 の一部分を訳したもの。江戸時代の刊本西洋内科書として最も完備したものとされている。 訳者の緒方洪庵は、西洋医学所(種痘所の改称)の2代目頭取を務めた。

扶氏経験遺訓 1-3巻

東京大学デジタルアーカイブポータル で見る

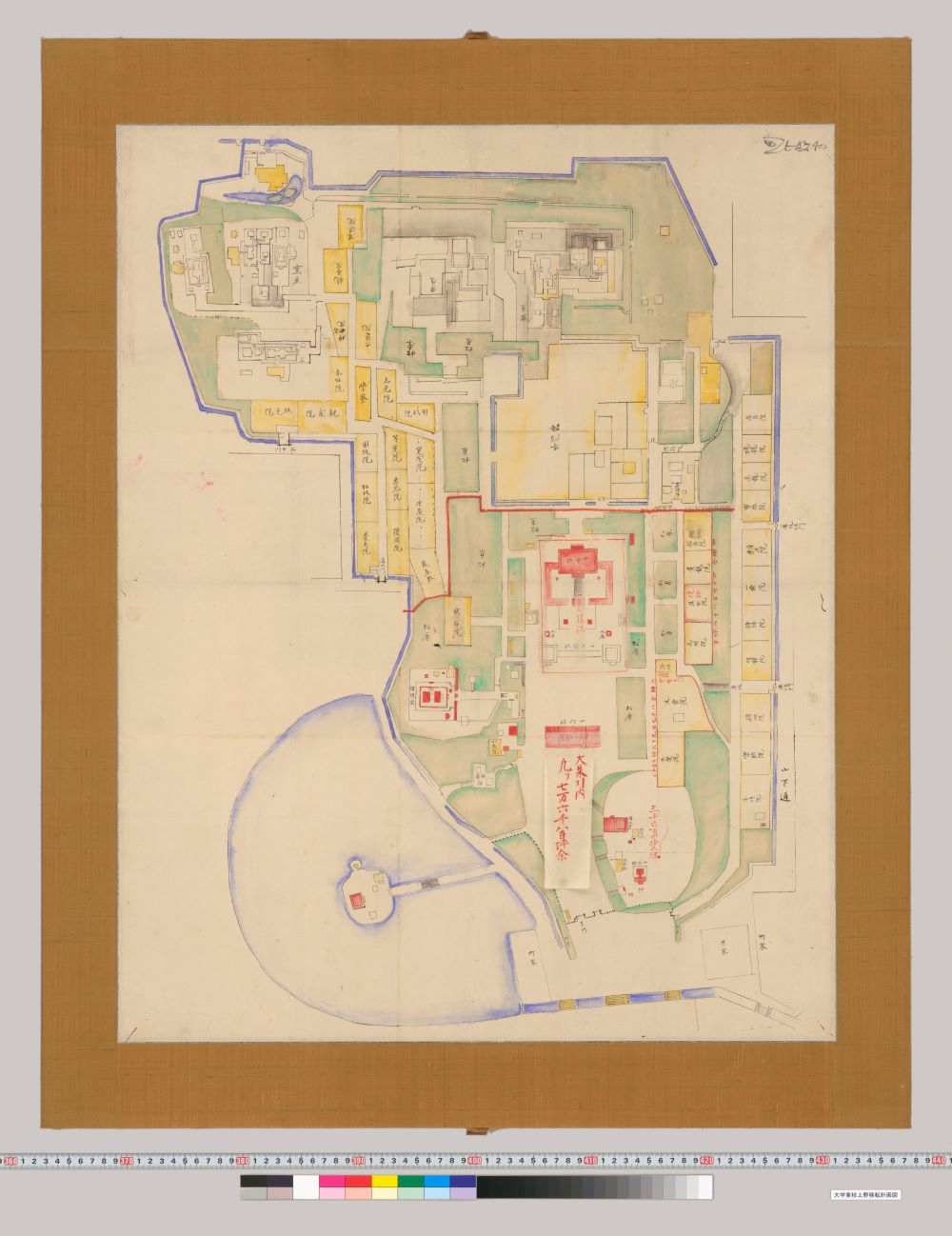

・大学東校上野移転計画図

明治2年の改称で大学東校となり、明治3年には環境の良い地を求め上野(現在の上野公園)への移転計画を進めていた、これはその計画図。当時大学東校で講義をしていたボードインの反対により中止となった。

大学東校上野移転計画図

東京大学デジタルアーカイブポータル で見る

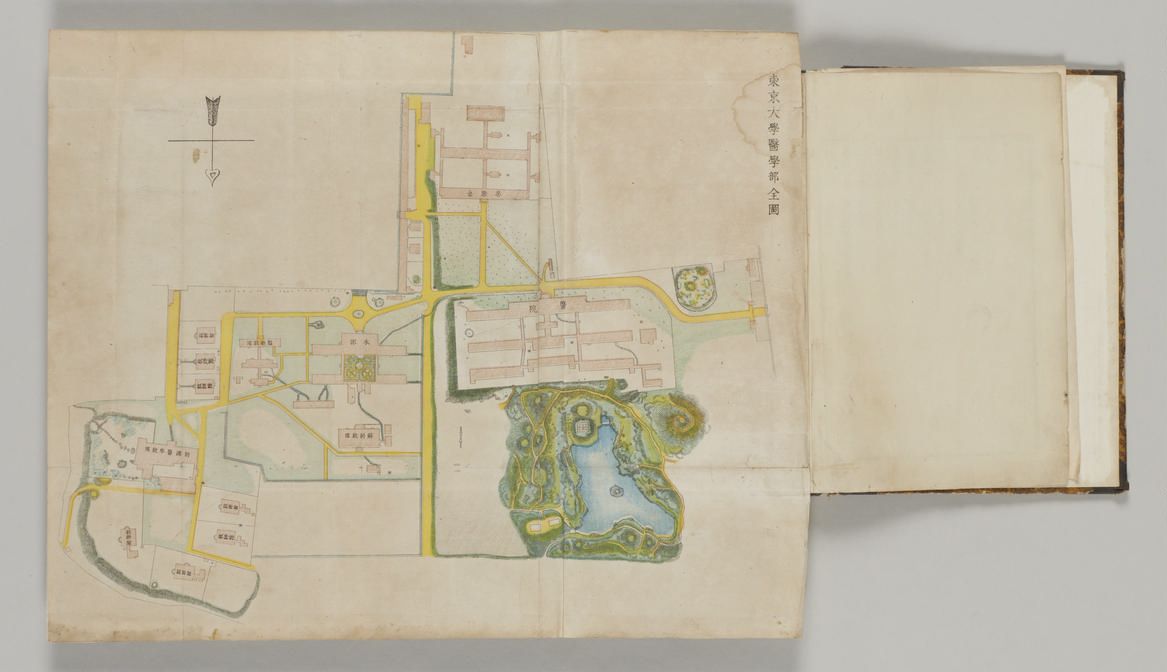

・医学部全図「医学部一覧 明治13~14年」

「東京大学医学部一覧 明治13-14年」に掲載された当時の医学部の平面図。関東大震災以前のキャンパスの様子が感じとれる。この資料には医学部各建屋の平面図も記載されている。

医学部一覧 明治13~14年

東京大学デジタルアーカイブポータル で見る

なお、当館の電子化した貴重資料全体は「東京大学デジタルアーカイブポータル」(https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/search?advance=true&facet%5B0%5D=department%3A23)よりご覧いただけます。また今後も、さらに貴重資料のデジタル化をすすめていく予定です。