関東大震災を契機に総合図書館の蔵書となった3つのコレクションをご紹介します。

東海道五十三次圖(日本橋部分)

東京大学デジタルアーカイブポータル で見る

南葵文庫のはじまりは、紀州徳川家の当主であった徳川頼倫(1872-1925)が麻布飯倉の自邸敷地で運営していた私設図書館です。紀州の「南紀」と、徳川家家紋の「葵」をかけて命名されました。

1896(明治29)年、欧米漫遊中に諸外国の図書館を視察し、図書館の必要性を痛感した頼倫は、紀州徳川家伝来の2万冊を中心に1902(明治35)年に文庫を設立し、旧紀州藩士の師弟および関係者に開放しました。その後、家蔵本に加え購入・寄贈により蔵書を増やし、新館竣工を機に1908(明治41)年には旧藩関係者に限らず一般にも公開しています。1920(大正9)年刊行の『南葵文庫概要』によれば、一日平均120 人ほどの利用があったそうです。

1923(大正12)年の関東大震災により建物も資料もほぼ全焼した図書館のため、頼倫は地震発生から約一ヵ月後には南葵文庫の寄贈を決定し、1924(大正13)年7 月に約96,000冊の資料が寄贈されました。幅広い分野の貴重な和漢古書、洋書から成り、質・量ともに今日の総合図書館の根幹をなすコレクションの一つとなっています。また当館1階の記念室には、徳川慶喜の揮毫による「南葵文庫」の扁額が掲げられています。

「南葵文庫」のデジタル化は東京大学デジタルアーカイブズ構築事業により進んでおり、以下のサイトから多くの貴重な資料を見ることができます。

https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/collection/nanki

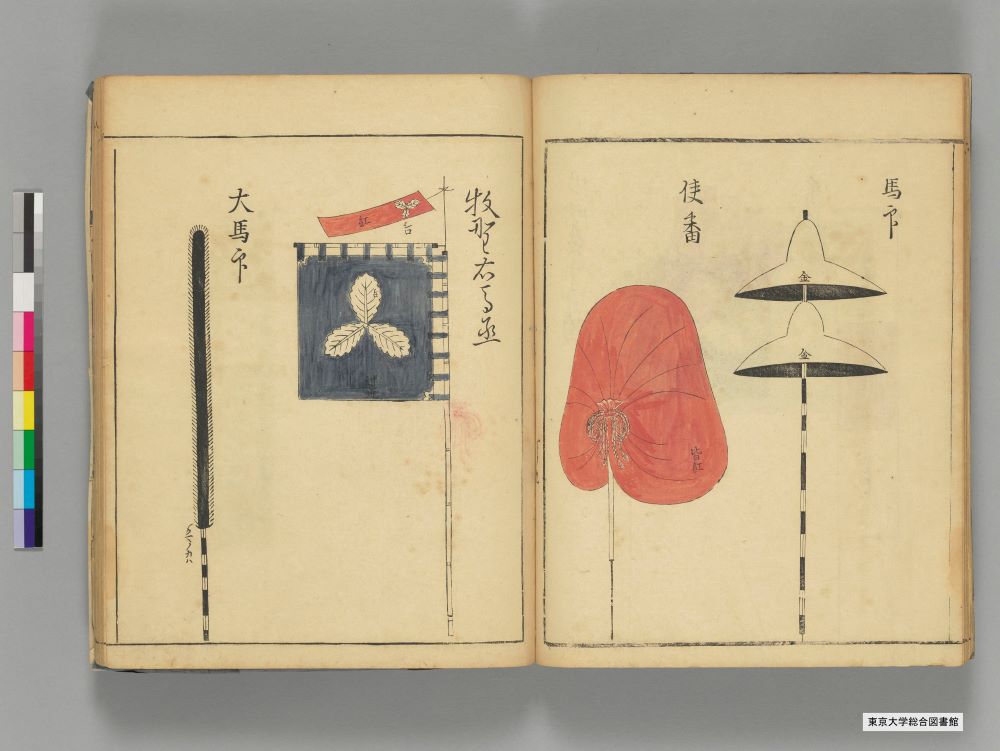

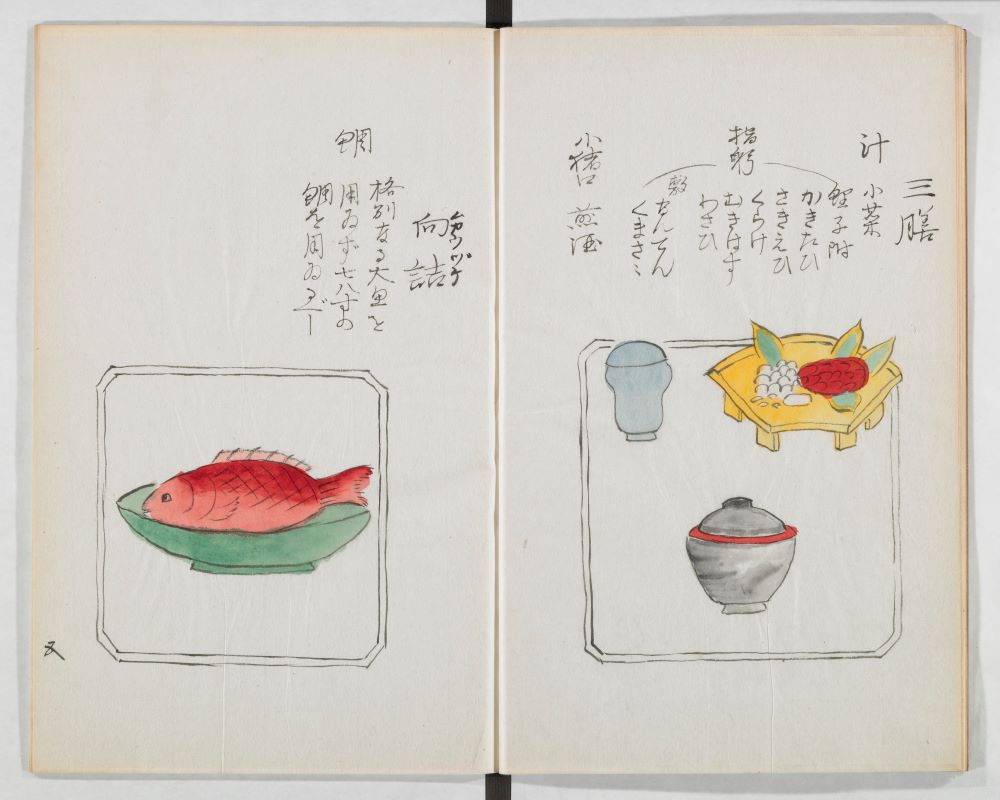

御指物揃 3巻 [3]

東京大学デジタルアーカイブポータル で見る

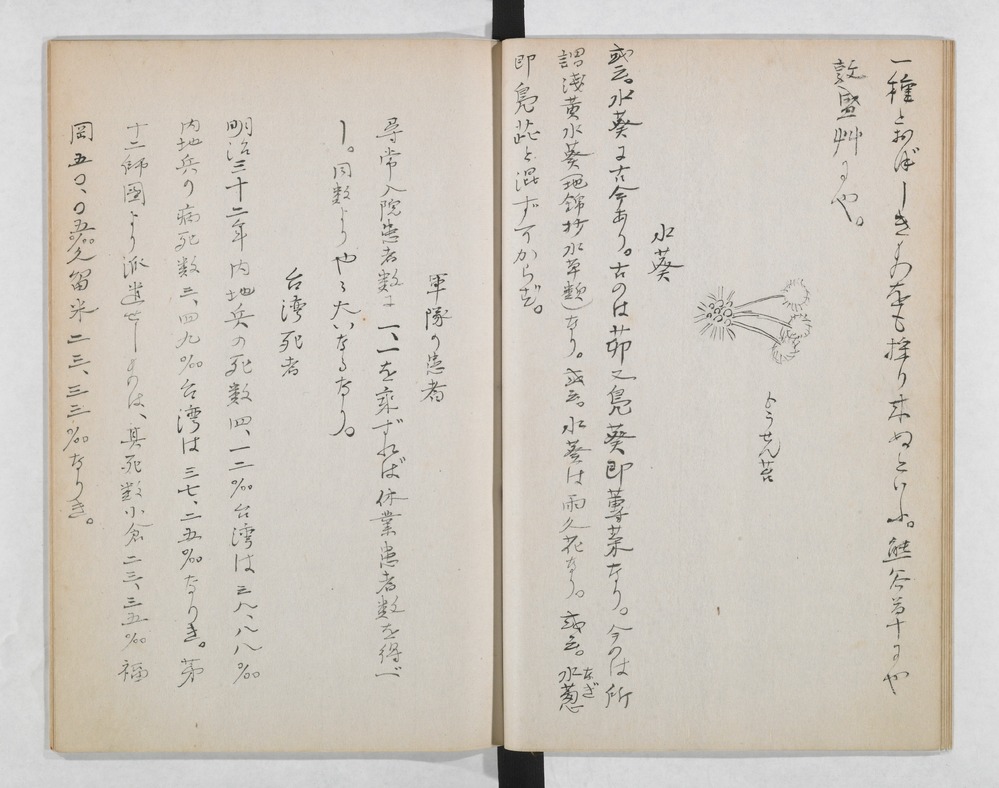

鷗外文庫は、森鷗外(1862-1922)の旧蔵書です。1923(大正12)年の関東大震災により建物も資料もほぼ全焼した図書館のため、1926(大正15)年1 月に遺族から寄贈されました。約19,000 冊から成るコレクションで、内容は哲学、漢文学、国文学、西洋文学(主にドイツ語のもの)、歴史、自然科学、医学、軍事と多岐にわたっています。主な資料としては、江戸時代に出版された地図や古医書、洋書の原本、『渋江抽斎』等の史伝を執筆する過程で収集した参考資料や自筆ノート、自筆写本などが挙げられます。

また、鷗外自身が書入れをした資料も多く見られるのが特徴で、当館では豊富な書誌情報や解題もある「鷗外文庫書入本画像データベース」を2006年から公開しています。

https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/collection/ogai

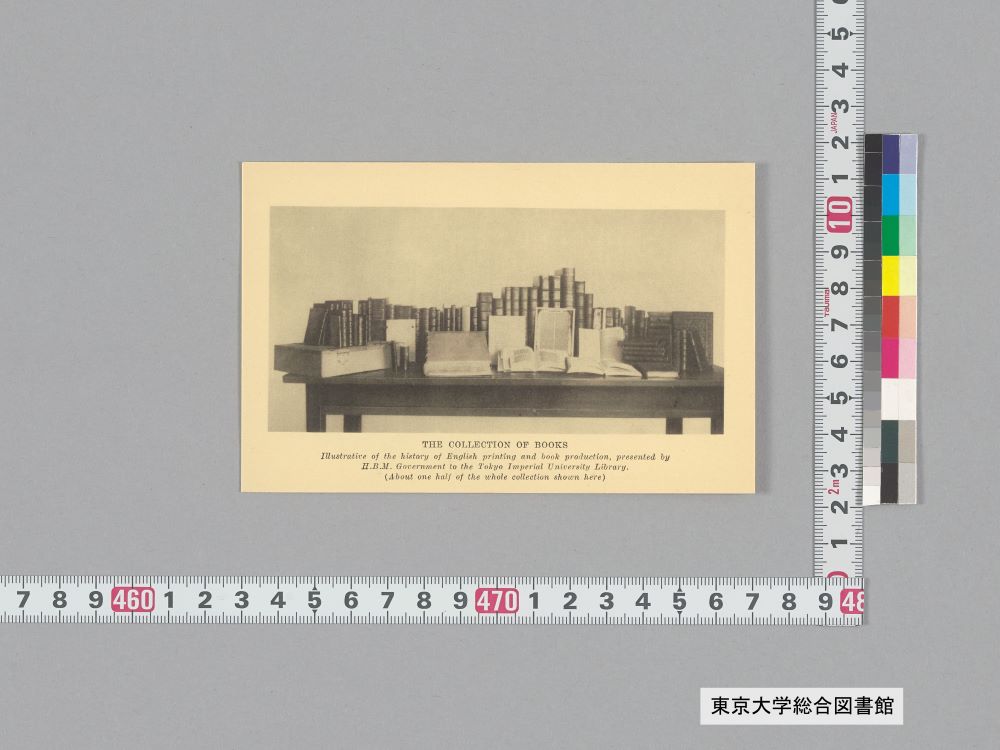

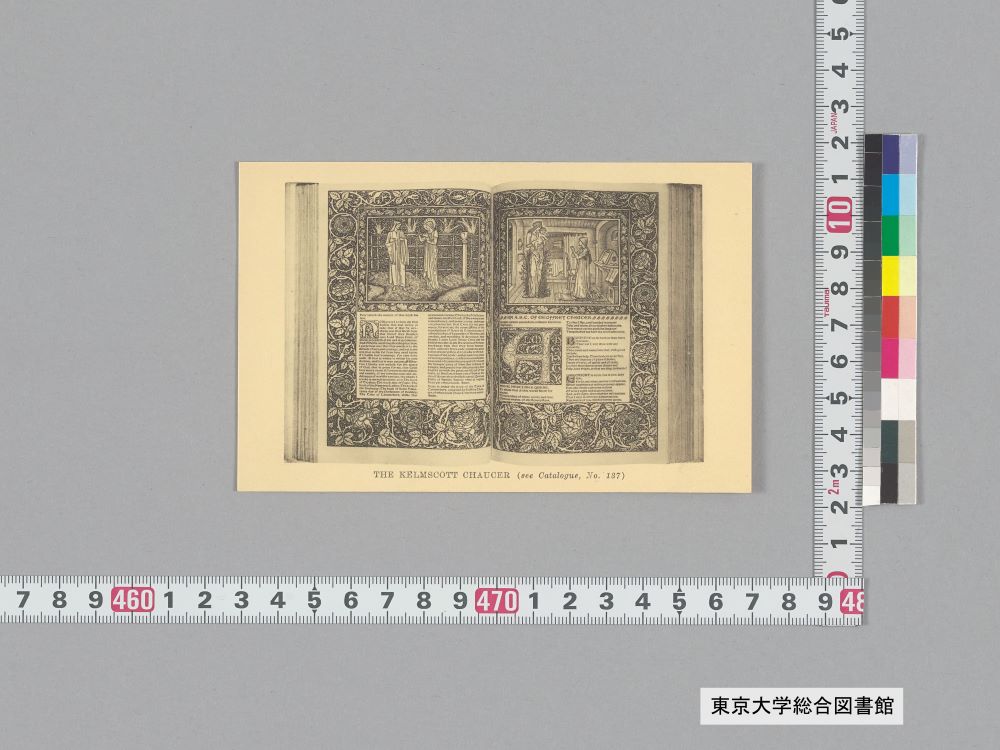

英国書史関係集書

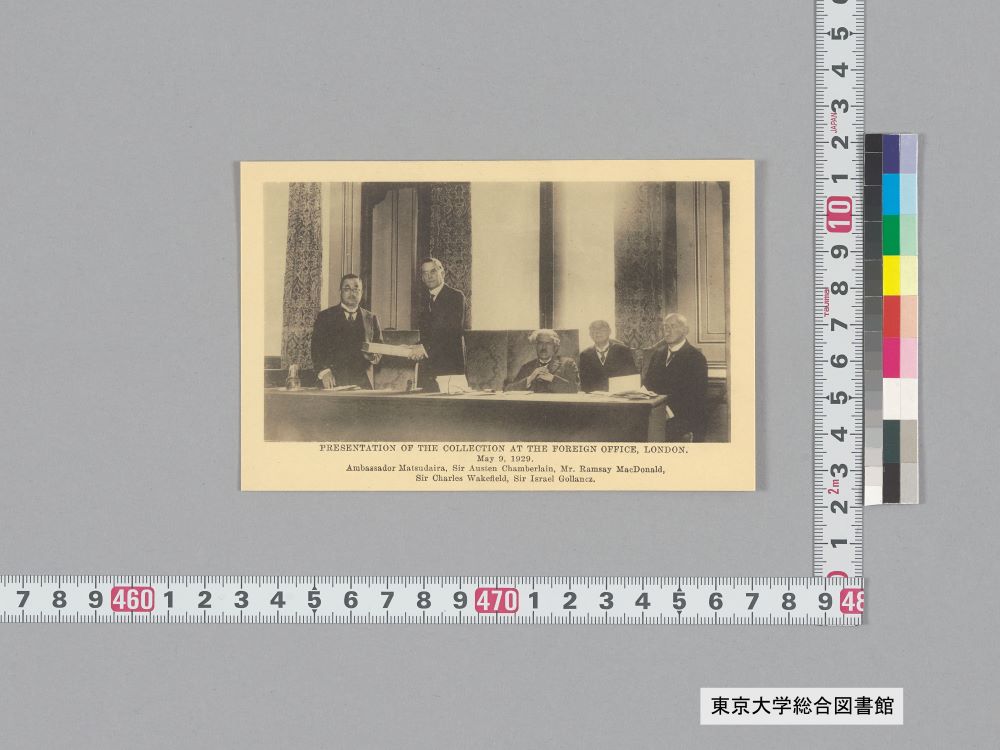

1923(大正12)年の関東大震災により建物も資料もほぼ全焼した図書館のため、1929(昭和4)年に英国政府から寄贈されました。英国最初の印刷業者であるウィリアム・キャクストンにより1477年に刊行された『哲人の箴言金言集』の1877年ファクシミリ版から、『キャドモン写本』の1927年ファクシミリ版まで、英国の印刷術の変遷が一望できるように構成されている約180点の貴重なコレクションです。

https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/general/collectionall/eikoku

引き渡し式

このコレクションの目録として、Exhibition of books : illustrative of the history of English printing and book productionを公開しています。

https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/sites/default/files/2020-01/100-Exhibition%20of%20Books.pdf

この他にも総合図書館には、本草学、動植物学、農学、水産学、博物学など様々な資料から成る「田中芳男文庫」や、江戸時代のかわら版や鯰絵を多く含む「石本コレクション」、東京大学の歴史に関する公文書や記録類から成り、一部は重要文化財にも指定されている「東京帝国大学五十年史料」など、様々なコレクション、特徴のある資料があります。

詳しくはウェブサイトで公開している「コレクション」のページをご覧ください。

https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/general/collection