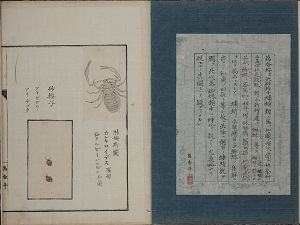

萬香亭(前田利保)[編] 天保9[1838]写 1冊 【貴重書A00:5846】 [田中芳男文庫]

「萬香亭」とは、富山藩十代藩主前田利保(1800-1859)の号。幼い時より草木 や花などを好んだ利保は、江戸滞在中に仲間と共に「赭鞭会(中国古代伝説上の帝王神農が 赭鞭(=赤いむち)で百草を打ち、味をためしたとの故事から)」と称する本草学研究会を 発足させ、自邸でもたびたび会を催していた。

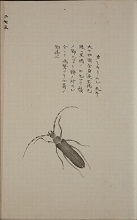

本書は天保9年(1838)10月10日開催の会の記録で、砂挼子(アリジゴク)・蠨 蛸(アシタカグモ)等についての議論をまとめたもの。それぞれの虫についてラテン語、オ ランダ語、漢語、和語での名称とその説明などが記されている。ちなみに、「林娜斯圖」と あるのは、〝Natuurlyke historie, of, Uitvoerige beschryving der dieren, planten, en mineraalen / volgens het samenstel van den Heer Linnaeus. Met naauwkeurige afbeeldingen.〟 Amsterdam : F. Houttuyn [etc.], 1761-1785.(『リンネ氏の体系に従っ た、動物・植物そして鉱物の自然史または詳細な記載』)から引用されたものと見られる。

巻末には、この日の参加者として、会主・萬香亭=前田利保のほか、資生=馬場大助克昌 、寒泉=田丸六蔵直暢、四季=佐橋兵三郎佳依、東溟(不詳)、石壽=武蔵孫左衛門吉恵( 自作の昆虫標本を本学総合研究博物館で所蔵)、清雅=大坂屋四郎兵衛(藤井咸斎)の名が 記されている。不詳の東溟と薬商の清雅を除くメンバーはいずれも幕府旗本である。

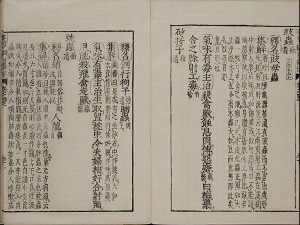

(明)李時珍[撰] (日本)稻若水訂補 京都 唐本屋八郎兵衞[ほか] 正徳4[1714]刊 45冊 【書庫T81:44】

明の李時珍(1518-1593)が著した『本草綱目』は、薬物としての動物、植物及び鉱物など天産物の解説書であると同時に、博物学の色彩も濃い画期的な本草書である。

展示本は本草学者稲生若水(1655-1715)の校訂による新校正本で、何度か刊行された和刻本のうち最も優れているとされるもの。各品の説明は、「釈名」、「集解」、「修治」、「気味」、「主治」、「発明」、「附方」に分かれており、特に名称の由来などを記した「釈名」と産地、採集時期、採集方法などを述べた「集解」は博物学的に重要とされた。2-1の冒頭にも、巻42の「砂挼子」の項から「釈名」「集解」「気味」の部分が引用されている。

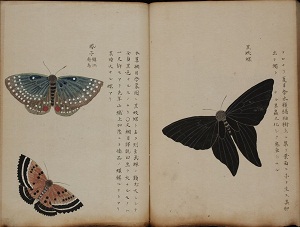

[栗本]丹洲[著] [服部]雪斎[画] 写本2冊 【貴重書A00:5843】 [田中芳男文庫]

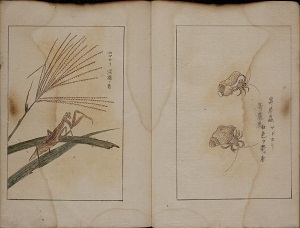

日本で最初の虫類図譜として名高く、『千虫譜』とも呼ばれる。図は正確かつ科学的であり、江戸時代の博物学が既に動物学にまで歩を進めたことを示すに足るものとも評される。昆虫だけでなく、ヒトデ、ナマコ、クラゲ、カタツムリなど当時の「虫」という範疇に入るものも含まれており、写本によって異なるが収載種数は500種をうわまわる。本書には新旧多くの写本が作られ描画の巧拙の差が著しいが、本資料は名手服部雪斎(1807-?)画本の転写であり、原本の趣を伝えていると思われる。

栗本丹洲(1756-1834)、名は昌臧(まさよし)、通称瑞見、号を丹洲という。博物学者田村藍水(1718-1776)の次男。幕府の奥医師をつとめ幕府医学館で本草学を講義し、すぐれた動物学的業績を残した。また画技にすぐれ、その写生画はシーボルト(Siebold, Philipp Franz von, 1796-1866)によって海外にも紹介された。

丹洲は天保5年(1834)以前の赭鞭会にも出席しており、前田利保は折にふれて生じた本草に関する疑問を丹洲に尋ねていたという。

[前田利保編] 写本 1冊 【書庫T86:61】[南葵文庫]

蜜蜂から始まり虫の名と図が列挙された昆虫図譜。精細な図が特徴で、虫についての説明はあまり記されていないが、採集した場所が所々に書き込まれている。「富山城」「萬香園」などの記述から前田利保の編になるものと考えられる。

利保の時代、加賀藩の支藩である富山藩の江戸上屋敷は、現在の東京大学本郷キャンパス内の医学部附属病院の地にあった。利保は幼い頃から自然物を愛し、上野の庭園に珍しい草木を集めて栽培していたというが、本郷で虫を採集することもあったのだろうか。

蔵書印によれば徳川家御三卿のひとつ田安家の旧蔵書。その後紀伊徳川家へ移り、大正12年(1923)の関東大震災後に南葵文庫本として寄贈された。

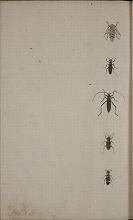

[飯室昌栩著] 安政3[1856]序 写本 9-12巻欠 8冊 【書庫T86:181】 [焼け残り本]

虫を体系的に分類した日本で初めての虫譜。その分類体系は『本草綱目』の流れをくんで、卵生虫類、化生虫類、湿性虫類、鱗虫類となっている。収録種数は昆虫から両生類、爬虫類まで900種以上にのぼり、栗本丹洲の『丹洲蟲譜』(2-3)と並び称される。

飯室昌栩(まさのぶ、1789-1859?)は、通称庄左衛門、楽圃または千草堂と号した。幕府旗本で江戸市ヶ谷柳町に住んだ。赭鞭会のメンバーであり、『梅花図譜』『蓮図譜』などの植物に関する著作もある。

本資料は蔵書印からすると帝国大学となる前の東京大学(1877-1886)の蔵書であり、周囲の焼け焦げなどからわかるとおり、関東大震災の際、かろうじて焼失を免れてわずかに残った焼け残り本のひとつ。後半の9~12巻が失われている。

吉田雀巣庵主人遺稿 田中芳男[編] 写本 1冊 【貴重書A00:5854】 [田中芳 男文庫]

表紙裏の旧蔵者田中芳男の識語(明治19年6月27日付け)によれば、名古屋の本草家吉田雀巣庵の遺稿で、田中本人が編集装丁し書名も付けたという。いわゆる昆虫だけではなく広義の節足動物から爬虫類・哺乳類までをも含んだ動物の写生を集めたもの。おそらくは虫譜を作成するにあたっての草稿のようなものであろう。

19世紀前半、江戸の赭鞭会とよく似た本草学研究会が尾張の名古屋にも出現し、中国古代伝説上の帝王神農が百草を嘗めて医薬を作ったとの故事から「嘗百社」と名付けられた。指導者は、『本草綱目啓蒙』(2-8)で知られる小野蘭山に学んだ浅野春道(1769-1840)と水谷豊文。豊文の門人でシーボルトにも学び、後に東京大学理学部教授となった伊藤圭介(1803-1901)や本書の著者吉田雀巣庵らが中心メンバーとなっていた。

嘗百社は、標本保存法等の西洋博物学の方法を会得するなど、科学の近代化という意味では赭鞭会より一歩長じていた。また赭鞭会が特定のグループ内の活動に留まったのに比べ、その活動は積極的かつ庶民的であった。

[吉田雀巣庵著] 1889写 5冊 【貴重書A00:5848】 [田中芳男文庫]

吉田雀巣庵(1805-1859)、名は高憲、通称平九郎、雀巣庵と号した。尾張藩の馬廻組、後に寄合組に属した。本草を好み、水谷豊文に教えを受け、早くから尾張の嘗百社の中心人物の1人となった。動物の識別に長じ、『蟲譜』の他にも『禽譜』『物殊品名』などの著作で知られている。

本書は吉田雀巣庵のライフワークで、図の科学的な点で栗本丹洲の『丹洲蟲譜』(2-3)に劣らないとされる。裏表紙裏の田中芳男の識語(明治23年2月付け)によれば、明治22年(1889)名古屋の水谷助六に依頼して書写させたものを装丁して5冊としたとある。

小野蘭山口授 小野職孝録 井口望之訂 江戸和泉屋善兵衛[ほか] 嘉永2[1849]刊 20冊 【書庫T81:6】 [青洲文庫]

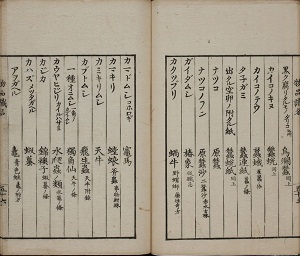

『本草綱目啓蒙』は、小野蘭山の本草講義を筆録したもの。『本草綱目』(1-1、2-2)の注釈研究、啓蒙書の形式をとっているが、日本各地の動植物、鉱物等を方言名も含めて明らかにしており、『綱目』とは別個の独自で新鮮な見解に貫かれている。日本的本草学の一つの到達点を示す代表書として高く評価される。

小野蘭山(1729-1810)、氏は佐伯、名は職博(もとひろ)、字は以文、通称は喜内、蘭山はその号である。京都に生まれ本草学を学び、25歳のとき京都に私塾「衆芳軒」を開き名声を高めた。71歳で幕命により江戸に移り幕府医学館で本草講義を行った。門人は京阪・東海・江戸を中心に全国に拡がって1,000人を超え、その門流が幕末本草学隆盛の主流を形成したと言われる。

「天牛 カミキリムシ」については、「口ニ利歯左右ニアリテ蜈蚣(ムカデ)ノ如シ、髪ヲモ能(ク)囓キル、竹木ノ類ハ更ナリ、故ニカミキリムシト云」と和名の由来が記されている。

水谷豊文[編] 文化6[1809]刊 2冊【書庫T81:274】 [南葵文庫]

動植物及び鉱物の和漢名を対訳、イロハ順に排列したもの。『物品識名拾遺』と併せて約4,000種の和漢名を載せている。従来の本草書の常識を破り和名を先に掲げる和名中心主義をとり、属・種の段階を区別する配列を試みた画期的な実用書であり、幕末本草家の必読書として全国的に広く流布した。

水谷豊文(1779-1833)、字は伯献、通称助六、号は鉤致堂または有斐軒。尾張博物学の中心人物であり、西洋の植物分類学的方法の開祖とも言われる。文政9年(1826)には主催する嘗百社のメンバーである大河内存真・伊藤圭介と江戸参府途中のシーボルトにも面会している。嘗百社ではその没後、天保6年(1835)の三回忌には慰霊のための本草会を開催し、その記録を刊行している。(『(乙未)本草會物品目録』【書庫T81:65】[田中芳男文庫])

吉田高憲(雀巣庵)著 写本 1冊 【書庫T86:115】 [田中芳男文庫]

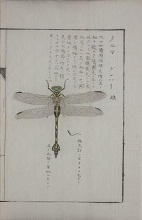

トンボ類の図譜。吉田雀巣庵の虫譜は、江戸期のものの中で最も正確と評されるが、その中でも「蜻蜓譜(蜻蛉譜とも)」は特に卓越していると言われる。

表紙裏に貼付された明治19年6月27日付の田中芳男直筆の識語によれば、水谷助六の周旋により神波全庵から雀巣庵遺稿の写しを購入したとある。2-6など他の雀巣庵関係資料に付された田中芳男の識語にも水谷・神波両人の名は記されている。ともに明治期の嘗百社の関係者であろうか。

展示箇所は2-7と同じく「クルマ グンバイ」で、今でいうウチワヤンマの雌。「グンバイ(=軍配)」の名は、腹端の団扇状の付属物に由来する。

[田中芳男自筆] 1886写 1冊 【貴重書A00:5847】 [田中芳男文庫]

田中芳男筆による題簽によれば、明治19年(1886)に(文部省)博物局所蔵の写本を写したもの。原本の著者は不詳。

田中芳男(1838-1916)は、明治・大正初期の博物・物産学者。伊藤圭介の門下で尾張博物学の流れをくみ、慶応3年(1867)のパリ万国博覧会には日本初の西洋式昆虫標本を出品している。明治4年(1871)に開設された文部省博物局の中心人物のひとりであり、明治政府の殖産興業政策を推進した有能官吏として日本の博覧会・博物館・動物園・図書館等の誕生に大きな役割を果たした。

また、本書のように、故人の著書を世に送った功績も大きい。今回の展示資料中にも多くを占めている「田中芳男文庫」本は、博物学・博覧会関連の刊本・写本や自らが入手した様々な資料をそのまま貼り込んだ貼交帖形式のものなどからなる旧蔵書で、関東大震災後に遺族から寄贈されたものである。

写本 3冊 【書庫T86:180】 [焼け残り本]

江戸時代の図譜、特に動物の図譜には他人の描いた図の転写が極めて多い。しかも通常図だけではなく注記や年月日までそっくり写される。各写本の間には、描画および文字の巧拙の差のほかに絵図の数及び収録順序の相違などが認められる場合もある。

例えば、本書は2-11と同種の写本で、第1・2巻の内容はほぼ同一である。転写の巧拙では明らかに2-11に劣っているが、本書が全3巻(明治24年(1891)の『帝國大學圖書館和漢書目録』によると全4巻だったか)からなるのに対し、2-11は全2巻で第3巻以降を欠いていると考えられる。

周囲の焼け焦げと蔵書印から、本資料も2-5と同じく帝国大学となる前の東京大学の蔵書であり、関東大震災の際の焼失を免れた焼け残り本のひとつとわかる。

・日本学士院編『明治前日本生物学史』第1巻 日本学術振興会 1960

・フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト著 斎藤信、金本正之訳『日本』第3巻 雄松堂書店 1978

・栗本丹洲『千蟲譜』 恒和出版 1982(『江戸科学古典叢書』41)

・上野益三『日本博物学史』補訂版 平凡社 1986

・『彩色江戸博物学集成』 平凡社 1994

・『学問のアルケオロジー』 東京大学 1997(『学問の現在・過去・未来』第1部)

・富山市郷土博物館編『特別展 お殿さまの博物図鑑―富山藩主前田利保と本草学―』 富山市教育委員会 1998

・遠藤正治『本草学と洋学―小野蘭山学統の研究―』 思文閣出版 2003

・国立国会図書館編『描かれた動物・植物―江戸時代の博物誌―』 国立国会図書館 2005