明治5年、筋違橋(現在の万世橋の位置)と昌平橋(現在と同じ位置)を撤去して、その中間に東京では初めての石造りの橋が作られる。これははじめ万代橋(よろずよはし)と呼ばれていたらしいが、その後、ほぼ同じ意味の万世橋と呼ばれることになる。この万世橋は交通の要衝であった。京橋、日本橋を経て上野に至る江戸のメインストリーが通るほか、将軍が江戸城大手門を出て上野寛永寺へ参詣する御成り道もここを通る。さらに世田谷方面のお百姓が九段を経て神田多町の青物問屋に向かう場合もこの広場を目指すのであるし、橋を渡ればそこから先は中山道が本郷方面へと始まる。したがって明治15年、鉄道馬車が東京の町を走り始めた時、まっさきにこの橋の上に線路がひかれることになっても何の不思議もない。

万世橋の背景についていえば、右手の湯島の聖堂の位置に東京書籍館が見える。国会図書館の前身である。中央には駿河台の緑の高台が望まれ、その左横にそびえる高楼は後藤象二郎邸。後に岩崎弥太郎の弟、弥之助の手に渡った。その左下方、満開の桜の陰になって見えないが、万世橋の広場に面した新開地の町並みが広がっているはずである。

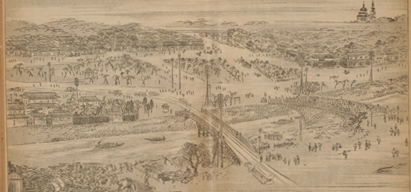

明治33年の『風俗画報』所収の図版。石造の万世橋の右手後方、すでに竣工なったニコライ堂にかけては、かつて武家地であった。広場から少し入ったところに、共立学校があるはずである。

南北は一橋御門外の開成学校から駿河台まで、東西は万世橋から九段俎板橋まで。元図は、明治9年(1876)の「明治東京全図」(柏書房『江戸-東京市街地図集成』所収 [総合図書館 BG:203])。