9 リードルの時代

タイトルをクリックすると、画像が表示されます。

画像の表示については、

こちらをご覧ください。

欧米の伝統的な大学教育では古典語の学習が必須とされた。これは貴族や上流市民層向けの教育で、ギリシャ語ラテン語を長い時間をかけて習得させ、ついでギリシア・ローマの古典を教えると同時に、ラテン語で立派な演説がおこなえるように古典修辞学の訓練を施すというものであった。それに対して18世紀の後半以降、産業革命で大量の労働者が出現したイギリス、ついでアメリカでは、中流以下の階層から多くの青年をリクルートし、自国語で読み書きができて数学にも長じ、ある程度の判断力を備えて労働者に指示も下せるような、下級管理職の養成が急務となった。そのため新しい効率的なカリキュラムが求められ、シェークスピア等の英語の古典の理解を到達点とする中等教育カリキュラムが成立する。その中心となるのが英語学習書であるリーダー(読本)である。

これは、アルファベットの習得と単語の発音を教えるスペリング・ブックに始まり、第1から第3リーダーがほぼ初等教育課程に対応し、かんたんな古典やリライト物からなる第4リーダー、ミルトンやシェークスピアなど本格的な古典のテキストがならぶ第5リーダーは中等教育課程に対応する。『東京新繁昌記』の「書肆、洋書肆、雑書店」の項には「讀本の如きは一二三を連ねて之を蔵す、其の四五以上に至っては本肆の未だ仕入れざる所、之を読む者少なきを以って也」とあるように、明治初期の日本の英学校では、第3リーダーまでがポピュラーに使用されていたらしい。代表的なシリーズに、ウィルソンのリーダー、サンダースのユニオン・リーダー、バーンズのニュー・ナショナル・リーダーがある。これらは、各級ごとにほぼ程度を同じくしていたので、英語の学力を示すのに便利な指標として用いられた。たとえば築地の海軍兵学校の入試の説明に「英語試験はナショナル読本・ユニオン読本第四程度」とある。

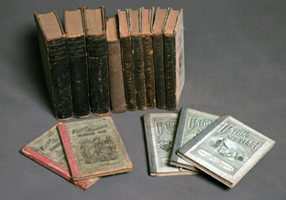

- サンダースのユニオン・リーダー

ユニオン・リーダーのスペリング・ブックから第5リーダーまで。これらには、東京開成所、大学南校、南校、開成学校の印記があり、複本番号が墨書されている。

- ウィルソンのリーダー

ウィルソンのリーダーは明治初期に盛んに用いられたが、宗教的な言及が目につき、感傷的すぎる詩が多かったので、文部省から嫌われ、後、ニュー・ナショナル・リーダーに取って代えられた。

- Marcius Willson, The second reader of the school and family series. [1860] [総合図書館 D250:397]

- Marcius Willson, The fifth reader of the school and family series. [1861] [総合図書館 D250:396]

有栖川宮妃からの寄贈本である。

- バーンズのニュー・ナショナル・リーダー

宗教色と自由の礼賛が少なく、適度に文学趣味もあるため、日本では広くこのニュー・ナショナル・リーダーが用いられることになった。

- Barnes, New national third reader. 1885 [総合図書館 D250:427]

- Barnes, New national fifth reader. 1885 [総合図書館 D250:427]

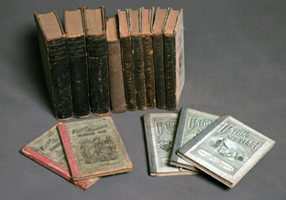

- リードルの翻刻版

明治10年以降、リーダーは日本で安価に復刻され、各地の学校で教科書として用いられた。

- Barnes, New national fourth reader. [総合図書館 D250:434]

- Barnes, New national fourth reader. 田中治兵衛出版 [総合図書館 D250:427]

ニュー・ナショナル・第4リーダーの原書と明治20年の翻刻版。翻刻版の紙質ははるかに劣る。

- リードル獨案内

明治15年以降、これらのリードルには独習用の参考書が簇生する。先にピネヲ氏『英文典直訳』で述べたように、まずリードルの英文を掲げ、ついで各単語の下に訳を与えて「てにをは」を添えている。特徴的なのはその下に漢数字で記された漢文訓読式の番号であり、これをたどることによって、一つの文の中での統辞の仕組みが示される。なお「獨(ひとり)案内」というのは江戸時代以来の表現で、ガイドブックという意味。かつて「東海道中獨案内」のような書物が数多く出版された。

- 一川真輔挿譯, ウヰルソン氏第一リードル獨案内. 明治17年(1884) [個人蔵]

- 島田奚疑譯, 正則ニューナショナル第壹リードル獨案内. 明治19年(1886) [個人蔵]

- 富塚玖馬譯解, 新撰ニューナショナル第一リードル獨り學ひ. 明治20年(1887) [個人蔵]

- 元木貞雄挿譯, 意解挿入ニューナショナル第一リーダー獨案内. 明治28年(1895) [個人蔵]

前へ|

次へ|

展示資料一覧|

「東大黎明期の学生たち」トップページ