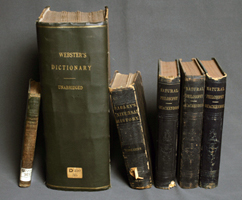

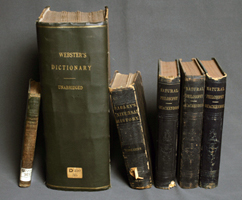

8 洋書肆の書棚(服部撫松『東京新繁昌記』より)

タイトルをクリックすると、画像が表示されます。

画像の表示については、

こちらをご覧ください。

- 洋書肆の書棚(再現)

『東京新繁昌記』の「書肆、洋書肆、雑書店」の項には、書店の書棚に並ぶ書籍を列挙して、「正面に維波斯徳剌(いぼすとる)氏の大字書を安置し、左は則ち修身論、右は則ち万国史地理書、窮理篇」とある。ここではいずれも明治7年前後に出版された書籍で、その書店の書棚を再現してみよう。すなわち、大字書はウェブスター(震災前の東京帝国大学図書館の閲覧室に備え付けられていた書籍―いわゆる焼け残り本―である可能性がある)、修身論はウェーランド(慶応義塾の払い下げ本。南葵文庫を経て東京大学総合図書館本となった)、万国史地理書はパーレー(東京大学総合図書館本)、窮理篇(物理学)はクワッケンボス(大学南校で用いられた教科書)。いずれも、当時の諸学校でさかんに字書・教科書として用いられたものである。

- 服部誠一著, 東京新繁昌記. 明治7年(1874) [総合図書館 G25:55]

服部撫松(誠一)は福島・二本松藩の儒者。明治5年に上京して、皮肉・諧謔・卑猥を交えた漢文体で文明開化の東京の新風俗を記した。服部は共立学校(高橋是清創業の英語予備校で、現在の開成中学・高校)、ついで東京英語学校(後の大学予備門)で漢文を教えたらしい。そのため『東京新繁昌記』では、学校、書生風俗、書店など、学校関係の題材がかなり的確に取り扱われている。第三編、「書肆、洋書肆、雑書店」の項では、当時の洋書店の店内のありさまや、客とあこぎな番頭とのやりとりなどが、皮肉を交えて描かれている。

前へ|

次へ|

展示資料一覧|

「東大黎明期の学生たち」トップページ