3 洋書教科書の貸与システム

タイトルをクリックすると、画像が表示されます。

画像の表示については、

こちらをご覧ください。

幕末の洋学者がいかに語学の修得に苦労したかは、福沢諭吉の『福翁自伝』などによって明らかである。

欧米との経済格差のために輸入される洋書はきわめて高価であったから、これを購入することのできない貧しい洋学者は、たいへんな手間暇をかけて文法書や読本を筆写し、しかる後にようやくその学習にとりかかる状態であった。

この洋書教科書を大量に用意して学生に貸出するシステムを思いついたのは福沢諭吉であり、福沢は慶應3年(1867)、二度目のアメリカ行きに際して、自分の塾のために教科書を買い込んだ。

大学南校もまた、多額の報酬によって米・英・仏・独から外国人教師を招聘するかたわら、相当な額にのぼる予算を投じて洋書教科書を買い入れ、これを学生たちに貸与して彼らの学習の便宜を計った。

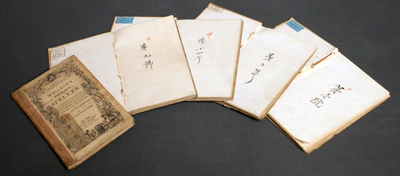

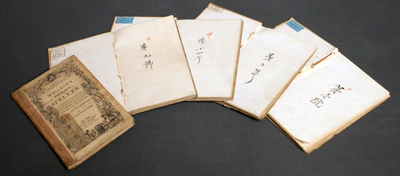

- Mandeville's fifth reader for common schools and academies. 1867 [総合図書館 D250:460]

福沢は上記のアメリカ行きに際し、諸藩からも資金を預かって大量の書籍を買い集めた。展示書は紀州藩から依頼されて購入した一冊で、マンドヴィルのリーダー第5読本。表紙見返しに、鉄砲州時代からの慶応義塾塾生である小川駒橘の識語があり、「当時英書ノ我国ニ舶来スルモノ乏シク学生等ハ多ク謄写シテ講読」していたので、紀州藩が二百両を福沢に託し、福沢塾に学ぶ紀州藩士の塾生のために書籍を買い集めることを依頼した。福沢は紀州藩のために百数十部の書籍を買って来たが、それによって紀州藩士の塾生の「学業俄然面目ヲ新ニシ」たという。なお、小川駒橘は湯川秀樹博士の祖父にあたる。展示書はその後紀州藩の藩校を経て(「紀府観光館印」という印記がある)、南葵文庫に収められ、関東大震災後、東京大学総合図書館に移された。

- Quackenbos, Advanced course of composition and rhetoric. 1883 [総合図書館 E200:5086]

明治10年代に慶應義塾で使用されていたクワッケンボスの英語作文教科書。「第五拾四号」という複本番号が墨書されている。「古本売拂慶應義塾」という判は、慶應義塾が不要書籍を売り払ったことを示す。この書籍は南葵文庫によって買い求められ、関東大震災後,東京大学総合図書館に移された。

- Willson's Primary speller [総合図書館 洋書教科書:496]

当時、英語の学習には、アメリカで各種出版されていたリーダー(読本)が用いられた。これはアメリカ人のための英語学習教材で、アルファベットの習得から始まり、初等・中等教育教材を経て、最終第5ないし第6リーダーでは英語の古典アンソロジーの学習に至る。展示書は、とりわけ明治最初期に多く用いられたウィルソン・リーダーの英語入門篇であるスペリング・ブック。大学予備門の前身である東京英語学校の印記があるので、明治7〜9年に用いられたものであろう。見開き右には複本番号が墨書され、左上には購入先である丸善、および横浜居留地のウェットモアー書店のシールが貼付されている。

- 洋書教科書払い下げ書目リスト [総合図書館 館史資料室]

クワッケンボスの英文典、ロビンソンの各種数学書、ガノーの英訳物理学書、グレイグのフランス史など、大学南校から開成学校、東京英語学校にかけての、さらに東京大学となった後の洋書教科書も並んでいる。中には200部を越える複本を一挙に払い下げようとする例も見られる。一部の価格は、高くても5銭を越えない。

- 東京大学洋書教科書の消印之證 [個人蔵]

W. Smith の A Smaller History of England, New York, 1869 には、大学南校、第一大学区開成学校図書、東京大学の印記があり、「東京大学法理文学部図書消印之證」という消印がある。明治10年代半ばに払い下げられたのであろう。もう一冊は Peter Parley, The First Book of History, combined with geography, Boston で、東京大学法理文三学部図書の印記があり、緑色の「明治三十四年東京帝国大学図書消印之證」という消印がある。両者ともに表紙見返しには墨で複本番号が記されており、教科書として用いられていたものに間違いない。

前へ|

次へ|

展示資料一覧|

「東大黎明期の学生たち」トップページ