安政5年(1858)、幕府は長崎奉行に輸入洋書を検査し、改め印を押すことを命じた。 長崎には東西二つの役所があったが、東役所がこの職掌に任じ「長崎東衙官許」という印を用いた。 幕府によって書籍の国内流通が許可されたことを意味する。

外国人教師の授業に用いられる教科書は数十部の単位で購入され、表紙見開き、遊び紙、あるいは標題ページなどに墨で黒々と「第○○号」という複本番号が書き記された。

|

J.C. Andra, Grundriss der Weltgeschichte, 1871. 開成学校で用いられたドイツ語の世界史教科書。 |

|

Boutet de Monvel, Notions de chimie, Paris, 1867. 明治3年か4年に横浜居留地の輸入商ハルトリーから購入されたフランス語の化学教科書。 大学南校で用いられたものと思われる。 |

洋書は貴重な財産であり、かならず所蔵印が押された。

学校名はひんぱんに変更されたが、そのつど新しい所蔵印が押され、なかには前の印の上に重ね合わせて押印されたケースもある。

|

左上:「大学南校」の印記 左下:「東京開成所」の印記 |

右上:「第一大学区第一番中学図書」の印記 右下:「南校図書」の印記 |

|

|

|

| ▲「第一大学区開成学校図書」 | ▲「東京大学法理文参学部図書」 | ▲「大学南校」の印の上に「第一大学区開成学校図書」の印が押されている。 |

|

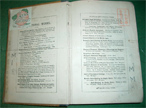

明治10年代に慶應義塾で使用されていた洋書教科書。 「第五拾四号」という複本番号が墨書されている。 「古本売払 慶應義塾」という印と「南葵文庫」の印記は、慶應義塾で不要になったものを南葵文庫が買い求めたことを示している。 これらもまた、関東大震災後、東京大学総合図書館に移された。 |