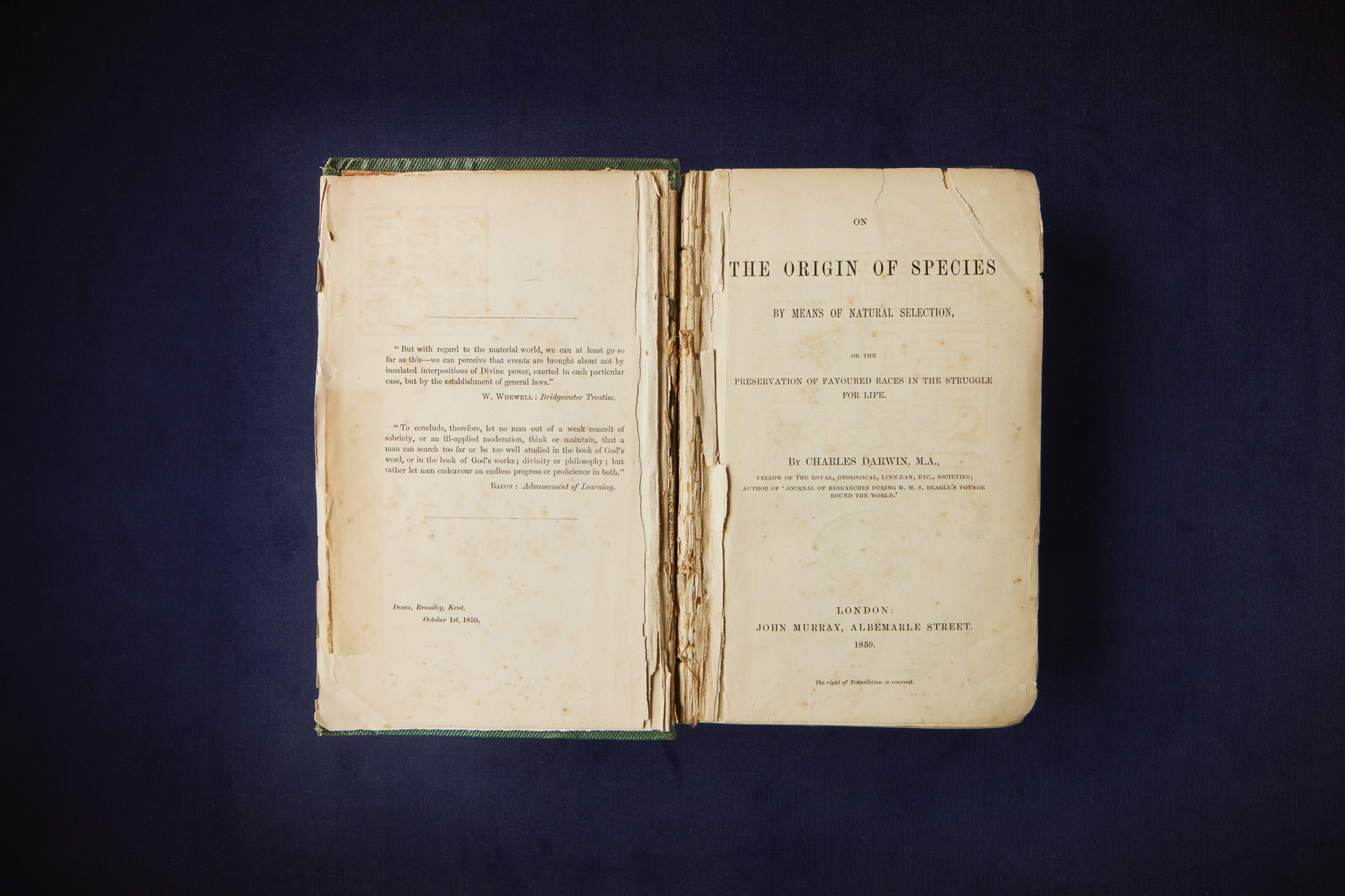

ご存じ進化学の祖、チャールズ・ダーウィン(1809-1882)の発表した代表的な著作です。初版は1859年に1250部が発行され、発売されるとたちどころに完売したといいます。

東京大学大学院理学系研究科・理学部ニュース第51巻1号より/Photo Koji Okumura(Forward Stroke Inc)

ビーグル号での世界一周探査旅行に参加し、各地の動植物を観察したことで「生物はゆっくりと変化しながら種として分かれる」という進化の概念を考えるようになったダーウィン。『種の起原』の骨子となる草稿は1842年にはまとまっていたようですが、あらゆる生物は神が個別につくりだしたとする「創造説」が信じられていた当時でしたから、発表のためにダーウィンは念入りな準備を行っていました。

しかし1858年、アルフレッド・ラッセル・ウォレスという若い博物学者が、ダーウィンと同じように「自然淘汰」という進化のメカニズムを考えており、その説を発表するつもりであることを知らされます。周囲の計らいで、ダーウィンとウォレスの論文は同時に発表されることになりましたが、この出来事をきっかけに書き上げられ、論文発表の翌年に出版されたのが『種の起原』です。学術書ではなく、あくまでも一般読者向けに書かれた本書は、科学者の間だけでなく広く世間にセンセーションを巻き起こしました。

東京大学大学院理学系研究科・理学部ニュース第51巻1号より/Photo Koji Okumura(Forward Stroke Inc)

東京大学大学院理学系研究科・理学部ニュース第51巻1号より/Photo Koji Okumura(Forward Stroke Inc)

初版のタイトルは『On the Origin of Species』で、出版以降も批判や指摘に答えるかたちで版を重ね、1872年刊行の第6版から頭の"On"がとれて『The Origin of Species』というタイトルになりました。この第6版で途中に新しく章がひとつ追加され、全15章の最終版となっています。

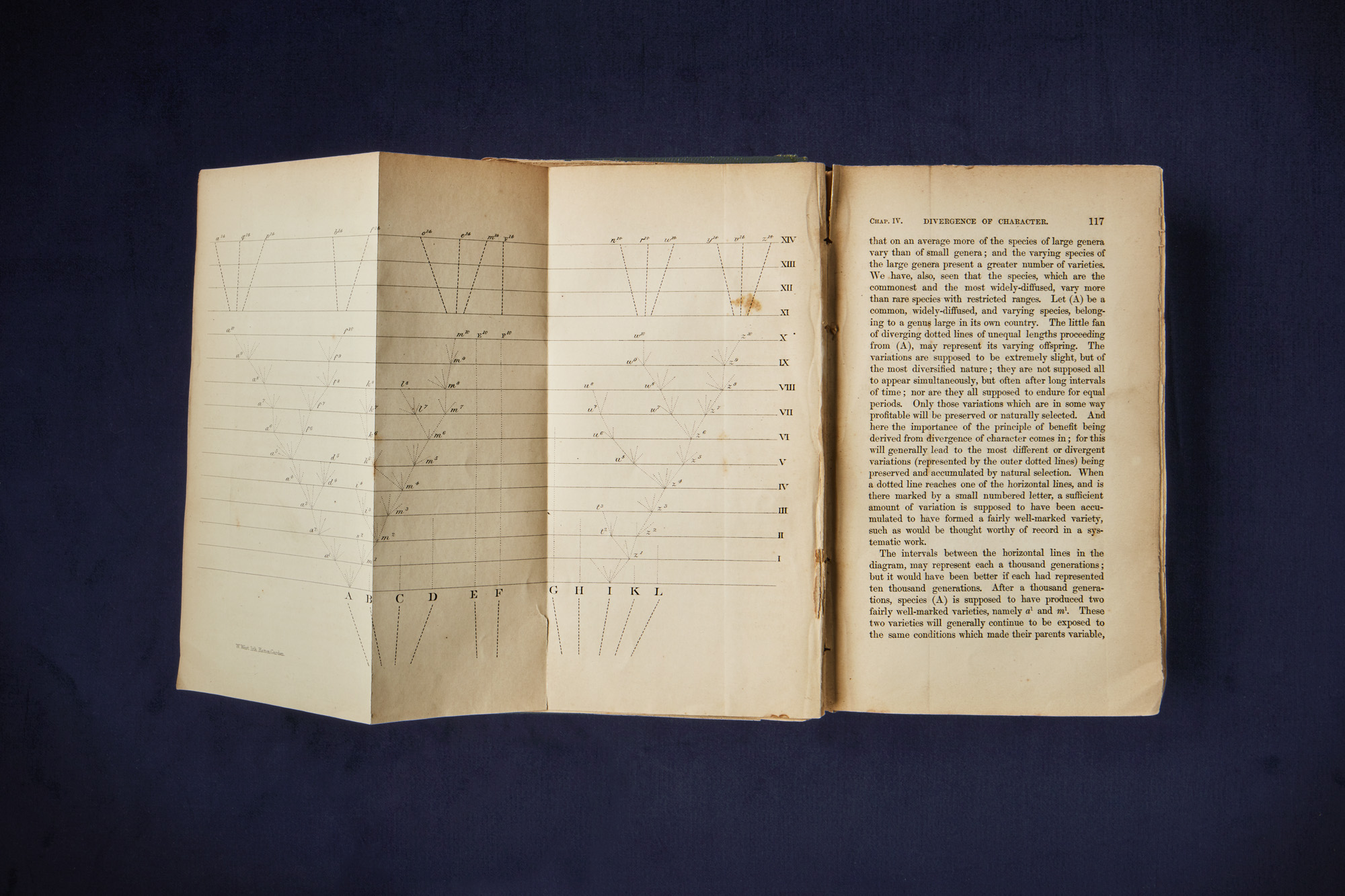

実は『種の起原』初版のなかでは一度も「evolution」という単語は使われていません。というのも、当時はまだ"進化"という意味でevolutionという語が使われておらず、代わりにダーウィンは「descent with modification(変化をともなう由来)」という表現を用いています。改訂を重ね、第6版からevolutionという語が登場するようになりましたが、このときにはもう、進化という意味の用語として一般的に定着していたようですから、本書が世間に与えた影響の大きさがうかがえます。

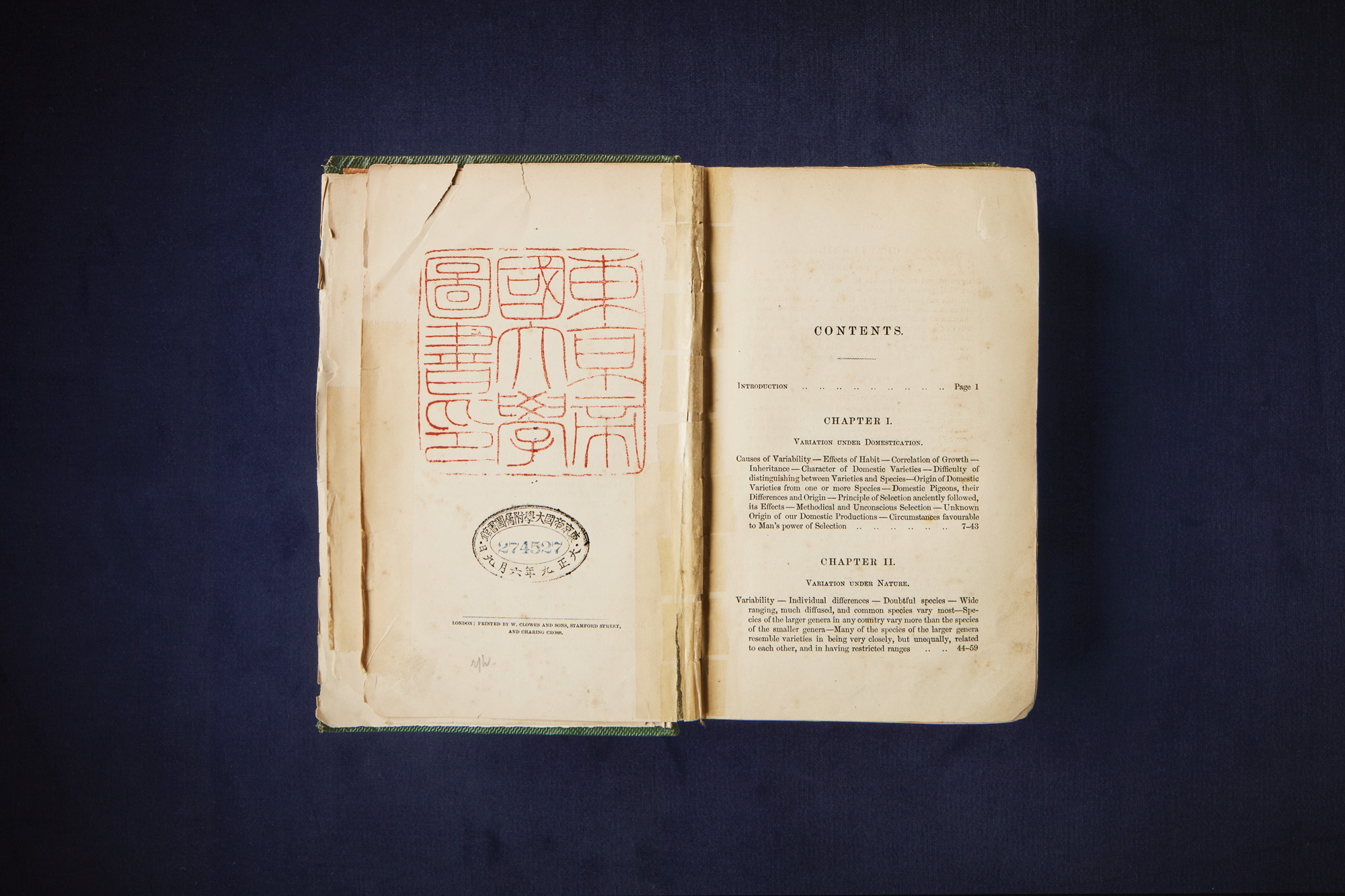

理学図書館では、初版を2冊、第6版の追補改訂版を1冊所蔵しています。現在の進化学、ひいては生物学のルーツとも言える、歴史的名著です。

東京大学大学院理学系研究科・理学部ニュース第51巻1号より/Photo Koji Okumura(Forward Stroke Inc)