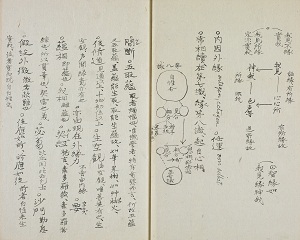

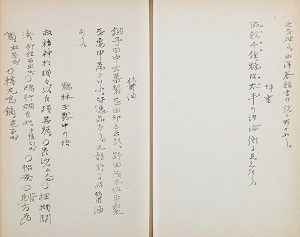

[森鴎外自筆] 1冊

『成唯識論』の語釈や重要思想についての論述をはじめ、仏教の教理である唯識思想について鴎外が自筆によりまとめた資料。執筆時期は不明。

日記によれば鴎外は小倉時代に、同地の僧・玉水俊虠から唯識論の講釈を受けている(大正14年(1915)発表の小説『二人の友』に登場する「安国寺さん」が玉水である)。のちに戯曲『生田川』のような、唯識論の影響を受けた作品も発表するなど、鴎外の人物・作品と、仏教・唯識論との間には少なからぬ関係がある。

本書の各所に見られるドイツ語での註は、書写ではなく鴎外自身の解釈・見解と考えられる。鴎外の仏教観を探るうえで貴重な資料である。

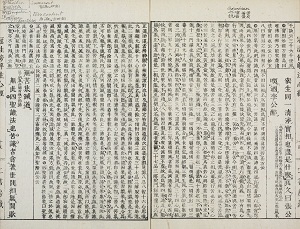

(宋釋)蘭渓道隆述(日本)町元呑空註解 京都 出雲寺文次郎 東京 森江佐七 明治20[1887]刊 1冊

『般若心経』の本文に蘭渓道隆が注を付けた『注心経』に対し、町元呑空がさらに注解を行った書。

鴎外の書入れは全篇にわたるが、おおむね二種類に大別される。第一には『大乗起信論』などの書物からの引用であり、鴎外が他書とも併せて読むことで『般若心経』の理解につとめたことが知られる。第二には、仏教語に対してドイツ語で語義を記したものであり、鴎外の仏教教学理解の過程がうかがわれて興味深い。14丁裏にはショーペンハウエルの名前も見えている。(出口)

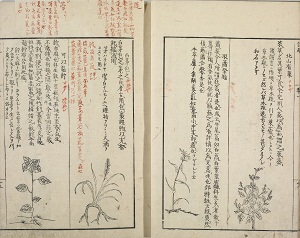

淵在寛述 京都 北村四郎兵衛 安永8[1779][刊] 2冊

呉の陸璣による詩経の注釈書『毛詩草木鳥獣虫魚疏』に、近世中期の漢学者淵景山が、図と注解を付けた本。製本や題簽書きは鴎外自らが行っている。

上部にところどころ朱筆の書入れがあり、その部分が小口の上部にはみ出している。書入れそのものは鴎外ではなく別人によるものである可能性が高いが、鴎外が再製本のため本の上部を裁断した際に、書入れの内容が切れないようにわざわざその部分を余分に残したために、このような形になっている。鴎外の几帳面さや、この分野への関心を示すものとして注目される。(合山、一部改編)

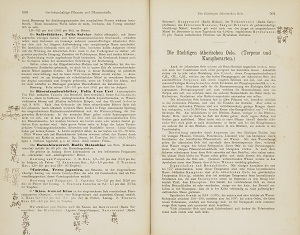

H. Nothnagel und M.J. Rossbach Berlin August Hirschwald 1884 5. gänzlich umgearb. Aufl. 1v.

ノットナゲル、ロスバッハ共編『薬理学ハンドブック』第5版。

薬品を化学的に分類し、生理学的効果と治療上の用途について解説している書籍である。

鴎外の書入れは、ドイツ語、ラテン語の用語の横に漢語を対照したものが多いが、ひとつの洋語に対し複数の漢語(当て字を含む)を書き入れたり、医学現象に関連のある漢籍からの引用を書き入れたりしている箇所もある。ドイツ語の理解補助ということにとどまらず、西洋医学と東洋医学を多重的に関連づける試みとも考えられる。巻末には他の版との異同も付す。(河野、一部改編)

Adolf Lasson Berlin Leipzig J. Guttentag 1882 1v.

アドルフ・ラッソン著『法哲学体系』。

ラッソンはドイツ観念主義の哲学者として知られ、本書は彼の主著のひとつ。序文の他に、法と秩序、法と実践理性(「実心」)、法と正義、法と自由に関する章など限られた章にドイツ語と漢語での書入れ・下線が集中している。

1887年に書かれた鴎外の断片的覚書"Eindrücke"[感想]に、"Die Civilization ruht auf die historische Grundlage ; Vergl. Lasson, Rechtsphilosophie"(「文明は歴史的基礎の上に立つ。ラッソンの法哲学と比較せよ。」)との記述がある。しかしこれは本書から直接引用したのではなく、序文にあるドイツ等ヨーロッパ諸国の国民性についての議論、あるいはラッソンの歴史的方法論についての議論に関する、鴎外自身による要約と思われる。(河野、一部改編)

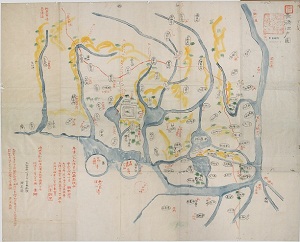

森鴎外[写]1915.1 1舗

鴎外自身が模写した、彩色のほどこされた江戸図である。

本図には長禄年間(1457-1460)の年号が冠されているが、実際には近世中後期ころに成立した推測図である。巻末の識語によれば、鴎外はこの地図を大正4年(1915)1月に模写し、さらに同年3月に弘化2年(1845)に栄々堂が板行した図と校合している。鴎外は原図の識語も写し取っているが、それによれば本図はもともと、安永7年(1778)に画家の狩野閑川が写したものであった。閑川によるその図は、天保15年(1844)にふたたび謄写され、佐久間象山の門人で、のちに外務省書記官を勤めた北沢正誠《まさのぶ》の所蔵となっていた。その北沢蔵の図が、青郷なる人物によって明治32年(1899)にさらに写されたものを、鴎外が模写したという複雑な過程をたどっている。

鴎外は武鑑とともに古地図も多数蒐集していたが、みずから写した地図はきわめて珍しい。(出口、一部改編)

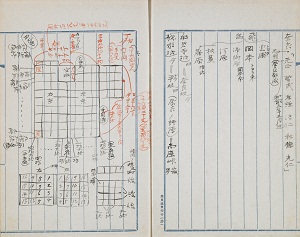

[森鴎外自筆] 2冊

鴎外は大正7年から10年(1918-1921)まで、帝室博物館総長として毎年11月に奈良に赴いており、本書はその際に作成されたものと考えられる。奈良古蹟探訪の参考のために記された、鴎外自筆の備忘録である。

第1冊は「寺院」、「建築」、「芸術」、「仏経」、「戸籍」などの項目を立てた、覚書様のノートである。大部分が『鴎外全集』第20巻に収録されているが、巻末に付された「正倉院蔵古写王勃文巻首」(澁江保筆)と、「鳥毛篆書屏風六扇」・「鳥毛帖文書屏風六扇」についての記録、新薬師寺の略縁儀(印刷)は、鴎外の筆ではなく、『鴎外全集』には収録されていない。第2冊には、奈良の各社寺についての記録、そのほかの雑多なメモを収める。(出口、一部改編)

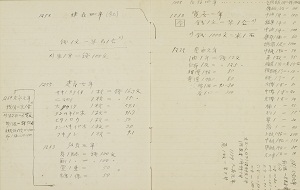

[森鴎外自筆] [1921] 2冊

顕宗天皇2年(486)から明治6年(1873)までの、金銀銅価の交換比率や、米価への換算を年ごとに記したノート。交換比率だけでなく、食品や生活用品等の価格、人馬賃銭、人足手当、画料、遊女の揚代などの記載もみられる。上下2冊ともに鴎外の筆による。合判補助簿に青(黒)インクで記されており、所々に異なる色のインクで補記された部分が見られる。

下巻末の「西村兼文本朝物価表七巻大正十年九月二十二日対校了」という識語から、本資料の成立は大正10年(1921)9月以前ということ、また校訂の際には西村兼文「本朝物価表」を参照したことがわかる。この「本朝物価表」を翻刻した『日本産業資料大系』第8巻には、「宮内省文庫所蔵の西村兼文氏の自筆と称せられる原本に拠つた」とあることから、鴎外もこの自筆本を参照したのではないかと考えられる。ただし、この資料は一部の補足に使用されただけであり、他にどのような資料を用いて本資料が製作されたかは定かではない。(渋谷、一部改編)

[森鴎外自筆] 3冊

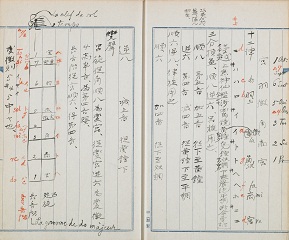

鴎外の音楽に関するノート。中巻の末尾二葉が「奈良近東印行」の原稿用紙であることから、帝室博物館館長として奈良と東京を往復しつつ書かれた晩年のメモの一つと考えられる。

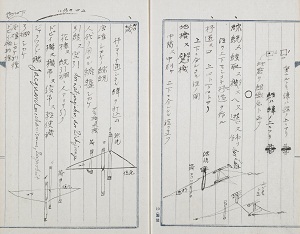

注目すべきは、上巻における琴や尺八に対する平均律の計算や各楽器固有の調性関係を検討するという、ドイツ音楽の素養を活かした試みである。同巻では他に日本音楽の起源を印度音楽に求める意見が『仏教全書』などを基に述べられており、これはチェンバレン『日本事物誌』などにも通底する考察である。随所に挿入された音階図や朱筆書き入れから窺われる鴎外の正確な音楽理解は、大正期知識人の音楽観を詳細に伝える貴重な資料となっている。中巻・下巻では『資治通鑑』、『康煕字典』、『文机談』、『拾芥抄』、『仙隠伝』などを基に、楽器名、調名が細かく考証されている。(多田)

[森鴎外自筆] 1冊

吉田亀寿著『織物組織篇』(大日本織物協会刊、明治30年(1897)12月)から抄写したノート。手機、力機、ドビー機など織機の種類や構造について、また平織、綾織、繻子織などの織物種類、並子、斜子、斜文などの文様の種類などがそれぞれ図を交えて詳細に写されている。後半には、『字典』から織物関連用字・用語の抜書がされており、英訳やドイツ語訳がなされている。また、『織物組織篇』巻末記載の織物用語英訳一覧からも抜書がされている。

鴎外の晩年に散見される山加製原稿用紙が使用されている。鴎外の多方面への関心を伝える資料である。(神田、一部改編)

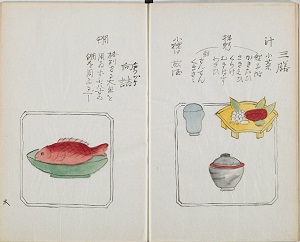

[森鴎外自筆] 1914.2 1冊

鴎外の自筆写本。「右一巻大谷先生より拝借写○天保十亥年正月中旬、大正三年十二月二十九日手写 源高湛」とあるが底本は未詳。内容は熨斗の作り方、本膳料理の配置や献立、鉢や提子、銚子などの食器類についてであり、それぞれ図を添えて解説してある。後半は「飯くひやう」と題した食事作法についての記事。図には丁寧な彩色がなされており、字が勝ったものが多い鴎外のノートの中でも異色といえる。(神田)

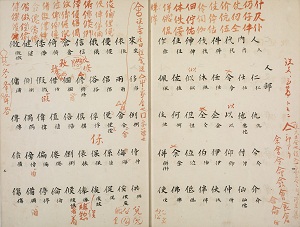

文部省[著]東京 西東書房 1920[刊]1冊

文部省普通学務局編による漢字整理案。凡例には「本案ハ尋常小学校ノ各種教科書ニ使用セル漢字二千六百余字ニ就キテ、字形ノ整理ヲ行ヒ、其ノ標準ヲ定メタルモノナリ」とある。

全篇にわたって鴎外の朱筆書入れがあり、本字や異体字についてのメモ、『説文』からの引用、あるいは書き順の案などが記されている。明治41年(1908)の臨時仮名遣調査委員会で「仮名遣意見」を述べ、大正10年(1921)には臨時国語調査会の会長になるなど、国語政策に積極的に関わっていた鴎外の漢字に対する関心の深さが示されている。(小谷)

[森鴎外自筆] 2冊

鴎外自筆による雑記録。執筆時期は明治32年から明治40年(1899-1907)ごろと推測される。

内容の多くは自身のための覚え書き程度のもので、題名(ごみ溜めの意)もそれから採ったものであろう。分野は宗教・博物誌・地誌・軍事・医事・語彙など多岐にわたり、鴎外の関心領域の広さを示している。

なお本資料は『鴎外全集』第37巻(岩波書店 1975)に全文が収録されている。

・木下杢太郎."森鴎外".岩波講座日本文学.第10巻.岩波書店,1932,38p.

・中井義幸."テエベス百門の大都".森鴎外 ライフステージとしての文京.文京区ふるさと歴史館編.文京区教育委員会,1993,p.6-9.

・山崎國紀.評伝森鴎外.大修館書店,2007,849p.

・大塚美保."『生田川』―鴎外と唯識思想―".鴎外を読み拓く.朝文社,2002,p.97-132.

・小川宏.「唯識鈔」と「華厳五教章」について.図書館の窓:東京大学附属図書館月報.1974,Vol.13,no.4,p.34-36.

・加納喜光.『毛詩草木鳥獣虫魚疏』―詩経名物学の祖.月刊しにか.1996,Vol.7,No.12,p.18-23.

・小堀桂一郎.若き日の森鴎外.東京大学出版会,1969,722p.

・"Eindrüke".鴎外全集.第38巻.岩波書店,1975,p.88-93.

・"南都小記".鴎外全集.第20巻.岩波書店,1973,p.[699]-731.

・"金銀銅價考".鴎外全集.第20巻.岩波書店,1973,p.747-[796].

・滝本誠一,向井鹿松編纂.日本産業資料大系.第8巻.中外商業新報社,1927,789p.

・吉田亀寿.織物組織篇.大日本織物協会,1897,616p.

・"後記".鴎外全集.第37巻.岩波書店,1975,p.581-584.