|

資料解説

資料解説の一部は伊藤節子氏(元国立天文台)と平岡隆二氏(長崎歴史文化博物館)にご協力いただいた。無記名の解説は中村士による。

所蔵機関名表示のないものは、東京大学総合図書館所蔵である。

|

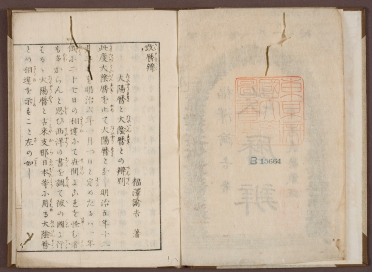

30 改暦辨

福沢諭吉著、1873(明治6)年、慶応義塾蔵版

大隈重信の回顧談によれば、明治5年(1872)当時、旧暦では翌年が閏月が現れる年にあたるので、明治政府は頭を悩ましていた。維新後は月給制に改めたが、財政困難な明治政府は明治6年に13ケ月分の給与を官吏に払う余裕はなかったからである。そこで、旧暦の明治5年12月3日を太陽暦の明治6年1月1日に切替えて急場をしのいだ(太陽暦改暦)。この突然の制度変更に加えて、政府は太陽暦の意味の広報を何ら行なわなかったため、明治改暦直後に本書のような庶民を啓蒙する小冊子がいくつか出版された。中でもこの『改暦辨』は、他書に比べて分かりやすく書かれていたため、数10万部が売れたとされる。また、その印税収入は、福沢諭吉が創立した慶応義塾の経営改善に大いに貢献したそうである。

本書はまず、太陽暦の基本的な成り立ちと4年に1度起きる閏年について図入りで述べる。太陰暦(旧暦)では、何月何日に相当する季節は年毎に異なる、また1年が13ケ月になる年が数年に1度起こり、農作業の計画などに不便極まりない。旧暦に載るつまらぬ吉凶なども全く不要のものであるから、我々は早く新しい太陽暦に慣れるべきであると説く。この後に、週の呼名を英語名と日本語とで示し、ついで1年12ケ月の日数と名前を列挙している。最後に、時計の見方と題して、24時間制、1時間を60分、1分を60秒とする時の数え方が、機械時計の文字盤の図を添えて解説されている。

【参考】内田正男『暦と時の事典』(雄山閣,1986)に翻刻されている。

|

●画像をクリックすることで大きな画像を開きます。ここへ戻ってくるにはブラウザの「戻る」ボタンを使用してください。