|

資料解説

資料解説の一部は伊藤節子氏(元国立天文台)と平岡隆二氏(長崎歴史文化博物館)にご協力いただいた。無記名の解説は中村士による。

所蔵機関名表示のないものは、東京大学総合図書館所蔵である。

|

7 乾坤辨説

沢野忠庵・西吉兵衛・向井元升訳編、万治2年(1659)頃成立

『文明源流叢書』第2巻(国書刊行会,1914(大正3)年)

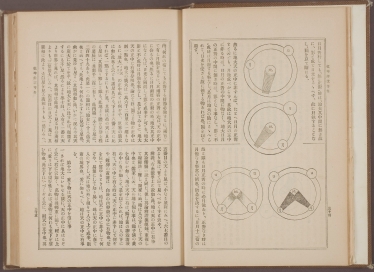

西洋の天文学・宇宙論を初めて日本に伝えた書物の一つ。内容は中世ヨーロッパで支配的であったアリストテレス・プトレマイオス流の宇宙論で、球形の大地を諸天球が重層的に取り巻くという宇宙の構造論(いわゆる天動説)から、四元素説に基づく気象現象の説明に至るまで、天地全般にまつわる事象を幅広く取り上げている。

長崎の儒医・向井元升(1609-1677)が付した序文によると、本書は転びバテレンの沢野忠庵(クリストヴァン・フェレイラ、1580頃-1650)が西洋の天文書をローマ字和訳した草稿がまず存在し、その草稿を長崎のオランダ通詞・西吉兵衛が読み上げつつ、向井元升が筆録し、さらに詳細な弁説(注解)を付して完成したものという。

近年の研究では、忠庵が翻訳に利用した原書は複数あって、イエズス会数学者のクリストフ・クラヴィウスが著した『サクロボスコ天球論注解In sphaeram Joannis de Sacrobosco commentarius』の1580年ローマ版や、イエズス会日本コレジオで使用された宇宙論教科書のペドロ・ゴメス著『天球論De sphaera』などが利用されたと考えられている。とりわけ後者と『乾坤弁説』の内容は章構成もよく似ており、忠庵はイエズス会の宣教師時代に慣れ親しんだ同書を参照したのであろう。

本書は成立後すぐに写本の形で流布し、近世初期日本における西洋天文学研究の重要な情報源となった。後代に出版された『天経或問』の圧倒的な流行などにより、近世期における西洋系宇宙論の代表書となるには至らなかったが、複数の異本・異称本も作られ、幕末まで広範囲に流布したことは特筆に値する(平岡隆二)。

|

●画像をクリックすることで大きな画像を開きます。ここへ戻ってくるにはブラウザの「戻る」ボタンを使用してください。