|

資料解説

資料解説の一部は伊藤節子氏(元国立天文台)と平岡隆二氏(長崎歴史文化博物館)にご協力いただいた。無記名の解説は中村士による。

所蔵機関名表示のないものは、東京大学総合図書館所蔵である。

|

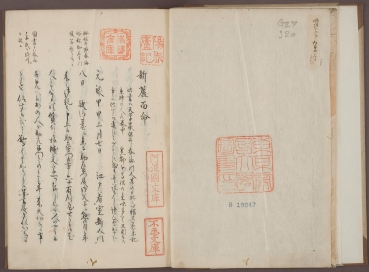

4 新蘆面命

谷重遠(秦山)、元禄17年(1704)、上下、写本1冊、

(印記)「南葵文庫」、「陽春蘆記」(小中村清規)、「阿波国文庫」(徳島藩蜂須賀家)、「不忍文庫」(屋代弘賢)

(奥書朱書)「これは谷千生(ママ)の蔵書なりしを講ひ得ハ此書の作者ハ谷重遠なりと小杉榲邨の話なり幕府のころハ秘書にて有しよし 小中村清規」

保井春海(後に渋川を改姓)は貞享の改暦を行ない、我が国で初めての独自な暦、貞享暦を作成して、後に幕府の初代天文方に任命された。土佐の谷重遠(秦山)は春海(号が新蘆)より、元禄7年(1694)から手紙を通じて天文、暦算、神道の指導を受けてきた。元禄17年(1704)3月になって重遠は出府し、初めて春海に面会した。本書は、春海への面会に始まり翌月2日に暇乞いをして江戸を出発するまでの約1ケ月間の滞在日記である。重遠は春海から多くのことを学んだ春海の高弟の一人だった。彼の『秦山集』中の「壬癸録」は、春海の天文暦学を研究する上で極めて重要な史料になっている。谷干城(たてき)は谷秦山の子孫で明治初期の重要な軍人政治家である。(中村・伊藤)

[原文](冒頭部分)

元禄甲申年三月七日 江戸着室新介門

八日駿河台え参る。助左衛門殿御父子え懸御目に年來之御禮共申上候。助左衛門御歳六十有餘、 やせたる御老人にてなる程質なる様躰、文字一ツ御存しなき人のやうに相見え候。あの人が助 左衛門どのにて年來大切なる事とも被仰聞候哉と驚くはかりに候。

[口語訳]

元禄17年3月7日、江戸の室新介(鳩巣)の門に着く。8日駿河台へ参る。助左衛門殿親子にお目に掛り年来のお礼を申上げた。助左衛門は六十歳余りのご老人で、質朴な様子はなるほど文字一つ知らない人のように見える。この人が年来大切な事をお教え下さった助左衛門殿かと驚くばかりだった。

【参考】岸上操編『少年必読日本文庫』第4編(博文館,1891)

『三十輻』第2(国書刊行会,1917)

|

●画像をクリックすることで大きな画像を開きます。ここへ戻ってくるにはブラウザの「戻る」ボタンを使用してください。