|

資料解説

資料解説の一部は伊藤節子氏(元国立天文台)と平岡隆二氏(長崎歴史文化博物館)にご協力いただいた。無記名の解説は中村士による。

所蔵機関名表示のないものは、東京大学総合図書館所蔵である。

|

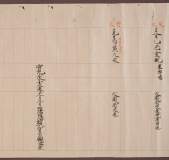

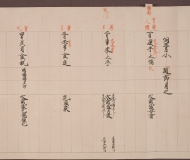

2 具註暦(寛永十四年)

陰陽頭賀茂朝臣友景造暦、巻子1軸、寛永十三年十一月一日

(印記)「南葵文庫」、「生田目氏図書印」

具注暦とは、季節や日の吉凶などの暦注を具備した暦と言う意味である。具注暦には、巻頭にその年の一年の長さや、月の大小のほかに、歳の吉凶が書かれている。各月には日の干支、二十八宿、曜日、二十四節気、七十二候、日の出入り時刻のほかにその日の吉凶が漢字で記されており、真名暦ともいわれる。一般に具注暦は書写暦である。一方、仮名で書かれた暦注のある暦(仮名暦)は、桃裕行によれば仮名具注暦と呼ばれる場合もあるという。残されている具注暦は、紙に書かれたもっとも古いものとして、正倉院にある天平18年(746)暦断簡であるが、漆や木簡に書かれた具注暦もあり、今のところ最も古いのは持統3年(689)木簡暦の断簡である。新しいところでは明治四年の具注暦が残されている。造暦者の賀茂友景は元和4年(1618)陰陽頭になり、暦道の賀茂氏(幸徳井家)を再興した。

この具注暦は、巻頭を欠いた寛永14年(1637)の1月8日から、6月末日である29日までの半年分一巻で、7月1日から12月末日までの巻と二巻で、一年の暦を成していたと考えられる。本具注暦は三行間明きの暦で、中等の位の貴族用であろう。間明き暦に記入された日記の代表的なのが『御堂関白記』(藤原道長)である。寛永14年は3月に閏月があり、一年の長さは384日であった。なお、"寛永十三年十一月一日"という日付は、11月1日に翌年の新暦を奏進するのが慣例だったことによる。(伊藤節子)

|

|

|

●画像をクリックすることで大きな画像を開きます。ここへ戻ってくるにはブラウザの「戻る」ボタンを使用してください。